上海市第十七届哲学社会科学优秀成果奖(本市该领域最高奖项)近日揭晓。上海戏剧学院表现亮眼,共斩获12项大奖 ,包括1项学术新锐奖 及11项学科学术优秀成果奖 。其中,我院杨青青教授的学术巨著《中国戏曲服饰纹样元素码设计研究》荣获学科学术优秀成果二等奖 ,成为传统文化创新研究的标杆之作。

作者与著作:数字科技赋能千年纹样开启国粹传承新范式

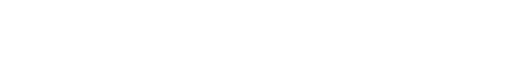

这本由东华大学出版社出版、获国家出版基金项目支持的130万字巨著,是上戏艺术科技与管理学院杨青青教授深耕“艺术与科技融合”、“传统文化当代转化”领域的里程碑成果。也是杨青青教授上海东方英才拔尖人才的成果。

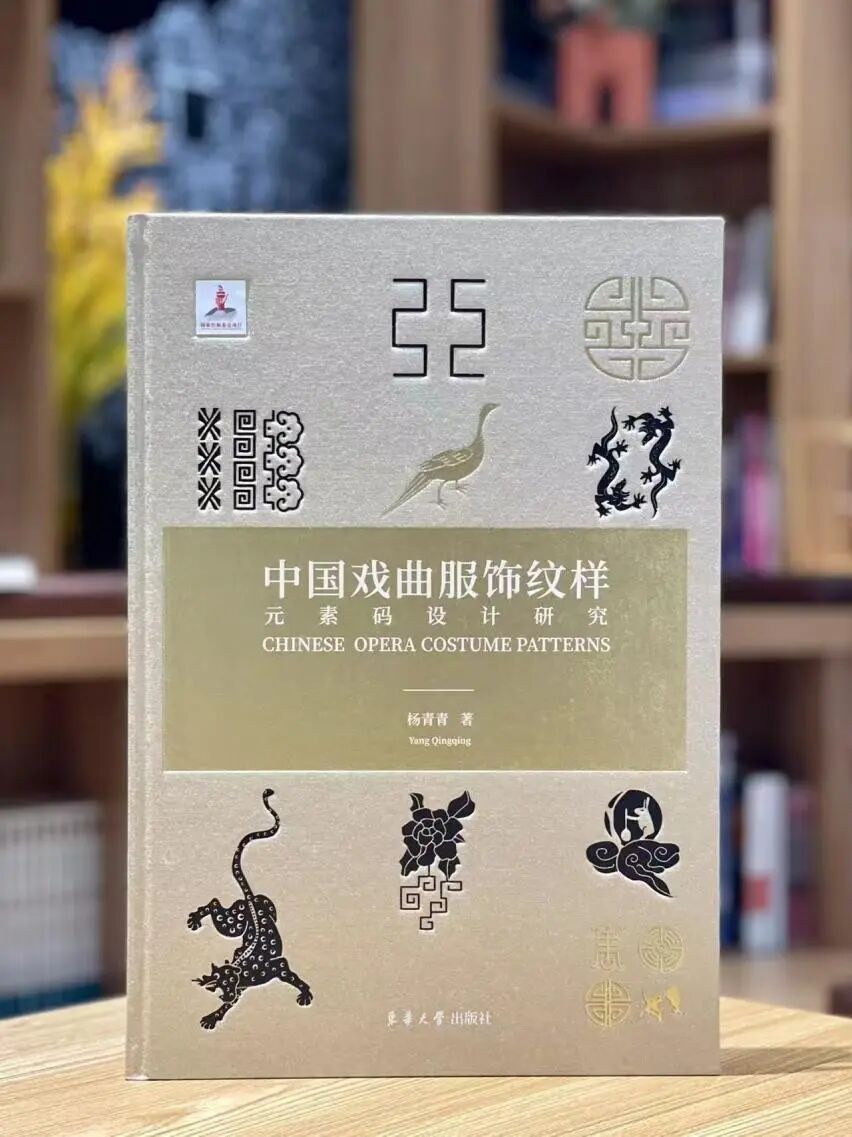

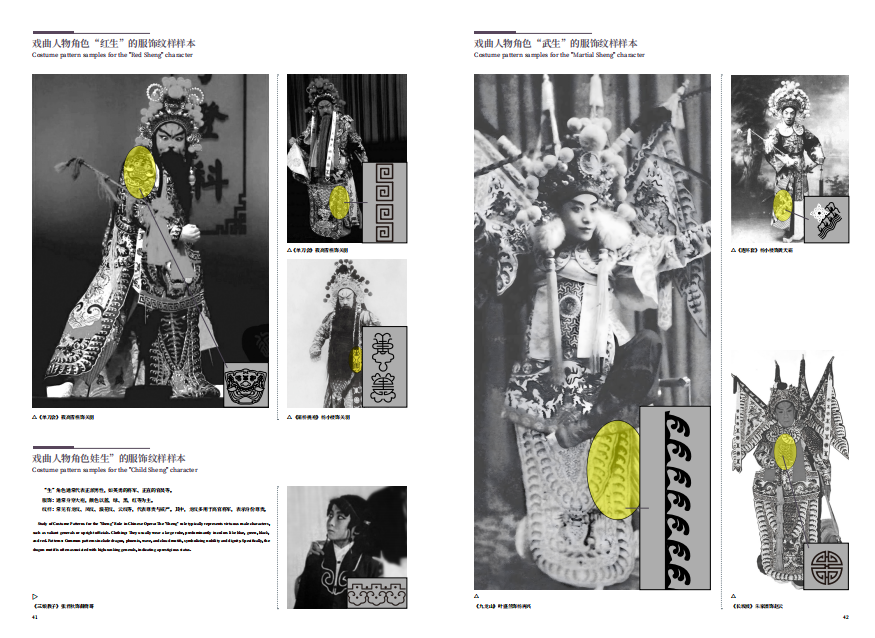

《中国戏曲服饰纹样元素码设计研究》一书由东华大学出版社出版,是一本研究中国戏曲服饰纹样生成简史,挖掘戏曲纹样的构成元素及其生发出来的数据元素,并用计算机算法对其加以处理,在现代设计中进行创造性转化应用的书。全书130万字,分为十三章,采用文字辅以图表、图谱、图解、图示的书写形式。该书研究了从4000年前帝王官员礼服上的“十二章纹”到“生旦净丑”四大戏曲行当及近20子类行当的服饰和纹样,并首次对中国传统色在戏曲服饰纹样上的色彩构成进行探究,形成了中国传统戏曲服饰纹样配色色谱及谱系。书中有30 余种图形类别构成的戏曲服饰纹样解析,也有上百个中国戏曲传统纹样的当代设计实例,更是建立了纹样分级的模型层次结构,形成中国传统戏曲服饰纹样数字化图谱。

作为“转媒体”艺术理念的首倡者与实践者,杨教授在书中实现了三大突破:

系统解码千年纹样基因 :溯源从上古“十二章纹”到四大戏曲行当的服饰纹样演变,首次建立中国传统戏曲服饰纹样配色色谱及谱系;

首创数字化分析体系 :运用计算机算法,将海量纹样由个体具象升维为系统数据库,构建纹样分级模型与数字化图谱;

科技赋能创新设计实践 :融合AR、VR、XR、MR、数字生成及人工智能技术,不仅解析上百个传统纹样,更展示其在当代设计中的惊艳转化实例。

著作一出版,即引发海内外关注。新书发布会登陆上海图书馆东馆,更强势亮相美国纽约时代广场大屏,以“锁屏一分钟”的创意形式,通过国际公共平台向世界传递中国戏曲服饰之美,获人民日报海外版、环球网等权威媒体全球报道。该书还荣膺2024年上海书籍艺术设计展评“整体设计奖”。

权威评价:开拓新域树立文化传承创新典范

1叶长海(著名戏剧家、教育家) :

本书“开拓了中国传统艺术研究的新领域”,兼具“文献价值与学术价值”,堪称“可资专业实用的辞书式典范”。

2陈少云(著名麒派表演艺术家) :

盛赞其元素码研究与人工智能设计应用“功在当代,利在千秋”,对传统纹样的现代转化意义重大。

3吴海燕(中国美术学院教授、博导) :

为互联网时代的年轻人提供了“用数字化活化传统纹样、实现文化转化的绝佳范式”。

4高春明(上海市非遗保护协会会长) :

这是对散落民间瑰宝的“重新整理、科学复原与创新拓展”,是对传统文化的“恪守”与“弘扬”。

5李佩红(上海戏剧学院戏曲学院原院长、程派艺术领军人物) :著作体现了“时尚与传统互融转化”,其“开拓性、创新性、系统性、实用性及跨学科性”将深远影响艺术领域。

6简名伟(中国工艺美术学会织锦委员会会长) :书中对纹样结构与色彩的深度剖析,为“守正创新”、尤其是文创设计提供了“必然的成功结构”参考。

杨青青教授的《中国戏曲服饰纹样元素码设计研究》是一部科技赋能文化遗产、激活古老艺术当代生命力的典范之作。它架起了连接传统精粹与数字未来的桥梁,让沉淀千年的中国戏曲美学以震撼的现代语汇走向世界舞台。据悉,杨青青教授计划携书中成果登陆欧美展览,持续推动中国国粹之美的全球传播。

杨青青对中国戏曲元素的研究至今没有止步,在艺术与科技的转化融合领域,她不断地在耕耘迎接挑战,她基于具身智能的研究,创意了全国第一个机器人博士“学霸01”,在世界人工智能大会引发各界的关注。正如她在书的前言中写道:“我自认为是数字时代对中国戏曲服饰纹样研究的探索者,途中必有崎岖、深渊与阻隔。但,我是长沙人,我们楚人的先辈屈原在激励着我:‘路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!’”

文字图片|杨青青

本期编辑|王梓颖

内容审核|唐 芳