朱云:从需求金字塔到AIGC

——守护学生个性化成长的班主任之路

导语:

他坚信“学生不是产品,而是拥有独特潜能的个体”。他从马斯洛需求理论中汲取灵感,为学生绘制“需求金字塔”和“技能发展树”;他更是一位科技的拥抱者,发起“AIGC职业生涯发展工作室”,用多模态算法为学生生成“生涯能力雷达图”,实现从“一刀切”到“千人千面”的个性化成长导航。

让我们一起了解艺术科技与管理学院朱云老师的育人故事,看一位有着“科学头脑”和“温暖内核”的班主任,如何借助前沿技术,精准赋能每一位学生的个性化成长之路。

教师简介

朱云

上海戏剧学院副教授、硕士生导师

上海图形图像协会虚拟现实和立体图像专委会副主任

中国教育技术协会教育游戏专委会常务理事

中国高等教育学会学习科学分会理事

在高校育人工作中,我始终秉持一个信念:学生不是被统一培养的产品,而是各自拥有独特潜能的个体。班主任的职责,就是以科学为引,以温度为本,帮助他们在复杂多变的时代里,找到属于自己的成长路径。

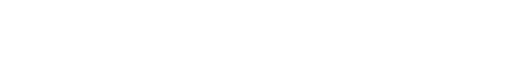

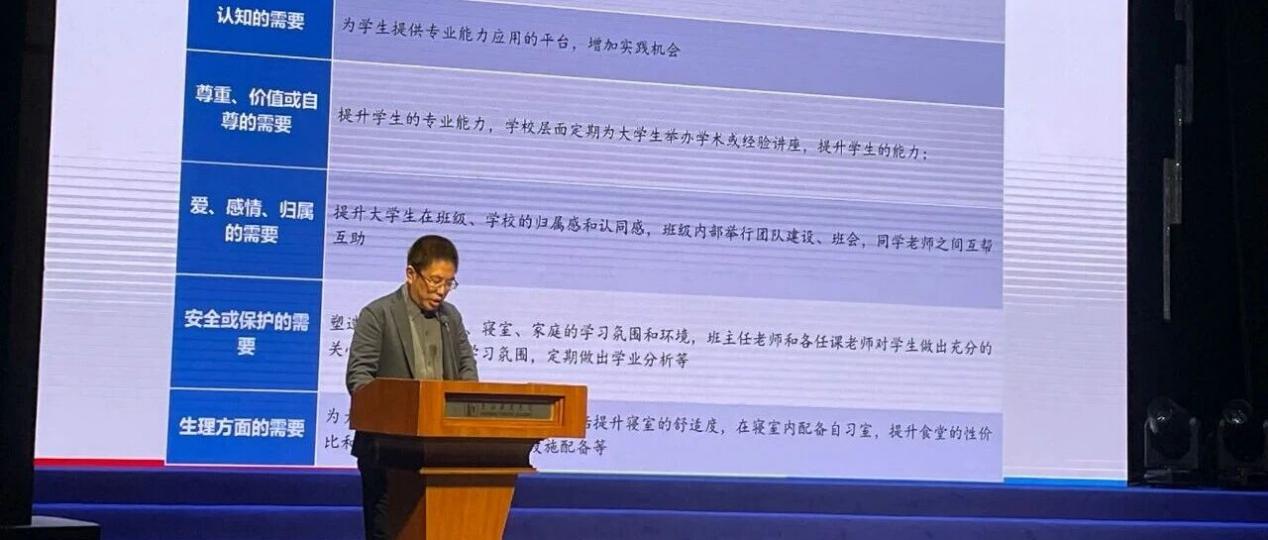

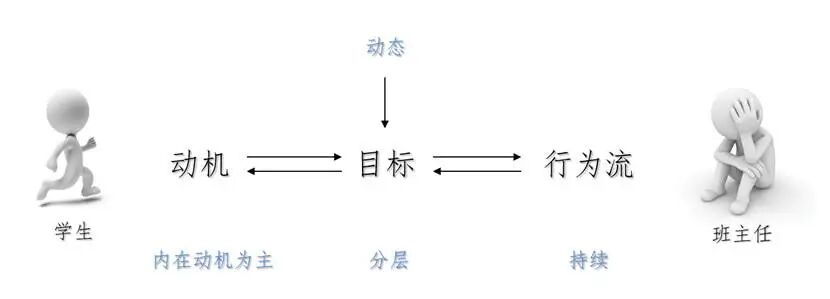

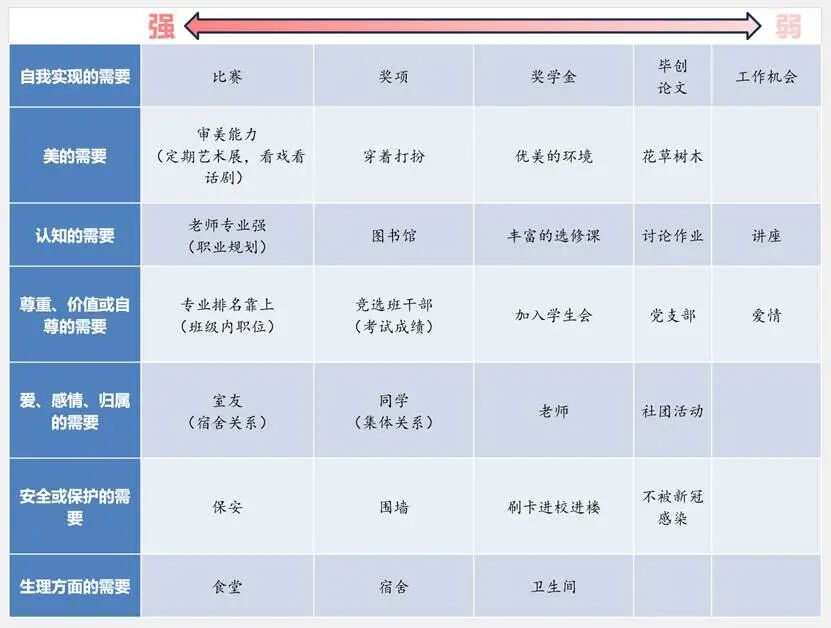

当我接手新的本科班时,面对刚入校的大一学生,我第一时间想到的,是如何帮助他们在适应大学生活的同时,唤醒自我认知、点燃发展动机。借助马斯洛需求层次理论,通过新学期的家长沟通、与学生面对面谈心、班会互动、班干部竞选等场景,为每一位学生绘制“需求分析金字塔”:一步步了解他们的归属、尊重乃至自我实现需求的层级状态。这一过程,不仅让我迅速掌握学生的心理地图,也帮助他们在新的集体中建立起价值感和归属感。

还记得我那年一位新生。她是在新生报到当天,就找到我说:“老师,我选错专业了。”那一刻,我意识到,对于刚刚离开熟悉环境、走入专业世界的学生来说,适应期不仅是生活的,更是方向的冲击。我没有立即给出判断,而是和她进行了深入谈话,通过一对一访谈和引导性提问,帮助她表达真实的自我认知、兴趣偏好与价值追求。随后,我为她绘制了一张专属的“需求分析金字塔”:她在“归属”层和“自我实现”层存在强烈撕扯——她喜欢沉浸式的叙事设计、喜欢电子游戏中的世界建构,却苦于自己所在专业缺少这样的表达空间。了解到这一点后,我一方面协助她在视觉传达专业内寻找叙事类项目的锚点,鼓励她参与学院举办的各类相关的选修课程,另一方面持续关注与她兴趣匹配的发展路径。大三时,她决定尝试申请游戏设计专业研究生,我帮助她调整作品集方向,联系推荐人,修改个人陈述。最终,她如愿以偿被纽约大学Game Design业录取——这是全美排名第一的游戏设计专业。

从入学时的“我选错了”到毕业时的“我找到了”,她用四年走出了一条真正属于自己的个性化成长之路。而我也更加坚信,只要我们能够及时捕捉学生“第一时刻”的需求波动,并借助科学分析与系统支持,就能帮助他们找到通往热爱的方向。基于上述方法的总结,我申报的“班主任特色工作法——利用分层目标法激活学生内在动机”获得了校级评选的一等奖,并受到了学工部的邀请,在学生表彰大会上进行了分享。

今天的大学生不同以往。他们思维活跃、眼界开阔,对未来的探索充满变化。在大一时立下的“人生目标”,很可能在大二就面临转向。因此,我从不要求学生“一路走到底”,而是鼓励他们不断尝试、灵活调整。我为他们绘制了另一幅图谱——“技能发展树”,帮助学生在专业主干之外识别并延展兴趣枝叶。例如,有的学生擅长影像,有的偏好组织策划,我便根据其兴趣与潜能,推荐他们参与大创项目申报、“啄壳计划”、各类比赛和工作坊项目。我常说:“要想为学生争取更多的机会,老师自己首先要了解清楚有哪些路可以走。”只有自己熟悉了,才能为学生淌出更多的路。学生只有看到了更多的路,才能实现个性化的发展。

当然,并不是每一位学生的大学生活都一帆风顺。有人成绩波动,有人竞赛失败,有人因家庭问题情绪低落。特别是当前考研热度不减,竞争压力很大的情况下,大四总有考研失利的学生。遇到这样的情况,我会为他们绘制专业学习“兴趣曲线图”,通过谈话回溯他们在不同时期对事物的投入度、情绪状态和成就感体验,帮助他们重新设定可达成的近期目标与鼓舞人心的长期愿景,逐步修复信心,激活内在动机。最终,两位同学在第二年均以复试第一的成绩,考入了北师大和中国传媒大学。育人,其实更需要在学生失利的时候,是他们内心的再次唤醒。

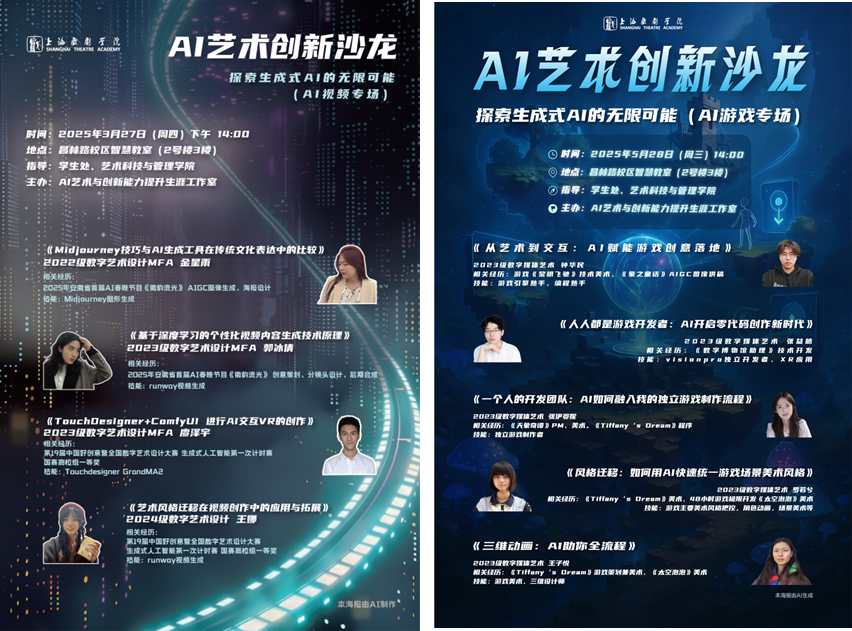

为了让育人模式变得更加科学高效,我在去年申报了“AIGC职业生涯发展工作室”,借助人工智能生成技术,从算法、数据、算力三层架构,构建一套“数字画像——个性干预”的班主任工作模式。

在算法层面,我引入基于Transformer的语言理解模型,其多头注意力机制可以分析学生言语中隐藏的心理特征。例如,班上一位性格内敛的同学,在班会反馈中虽未直言压力,却在词频中多次使用“卡住”“没希望”等表达。通过班会录音后,将语音输入大模型,进行模型识别后,我及时与他沟通,安排辅导,得知他在高中时候曾经患过抑郁症,因此及时同其父母沟通,并将情况上报到学工部,予以更多关注。如果不借助大模型的分析,也许四年内没有经过心理训练的班主任永远没法发觉学生存在的隐藏心理问题。在数据层面,我尝试用多模态链接学习技术整合成绩、作业、个人访谈、活动记录等多源数据,为每一位学生生成“生涯能力雷达图”。这张图让我直观看到某位学生的“专业兴趣”、“组织能力”、“社交自信”等维度分布,也帮助我精准推送适合他的项目和路径。学生反馈非常积极,认为“老师终于不是按成绩来一刀切了”。

从“需求金字塔”到“技能树”,从“兴趣曲线”到“生涯雷达”,从纸笔访谈到AIGC,我始终希望做一个有“科学头脑”和“温暖内核”的班主任。每一个学生,都是一棵等待生长的树,而我愿做那个静静守护、不断修枝、引水助长的人。

未来,我希望能继续借助AIGC等新技术,以学生为中心、以成长为本,构建更加智能化、人本化的育人体系,真正实现“千人千面”的个性成长图景。

艺术科技与管理学院供稿