以匠心践初心,以师魂育新人

——艺科管院“我的育人故事”

教育是国之大计、党之大计,师德师风是评价教师队伍素质的第一标准。为深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述,大力弘扬和践行教育家精神,生动展现我院教师立德树人、潜心育人的精神风貌与使命担当,艺术科技与管理学院党总支特别推出“讲述我的育人故事”系列推送。

本期系列将聚焦我院一批优秀教师代表,他们中有的带领学生跨界融合、探索机器人戏剧前沿;有的借助AIGC等新技术精准赋能学生个性化成长;也有的以系统思维织就育人经纬、用真心守护学生全面发展。他们虽岗位不同、方法各异,但都以坚定的理想信念、高尚的道德情操、扎实的学识素养和仁爱之心,诠释着“为党育人、为国育才”的深刻内涵。

我们希望通过这些真实、温暖、有力的育人故事,传递教育的力量与温度,激励更多教师争做新时代的“大先生”,共同为推动学校高质量发展、建设教育强国贡献艺术科技与管理学院的力量。

戴炜:

在机器人的光影里,看到未来戏剧的模样

导语:

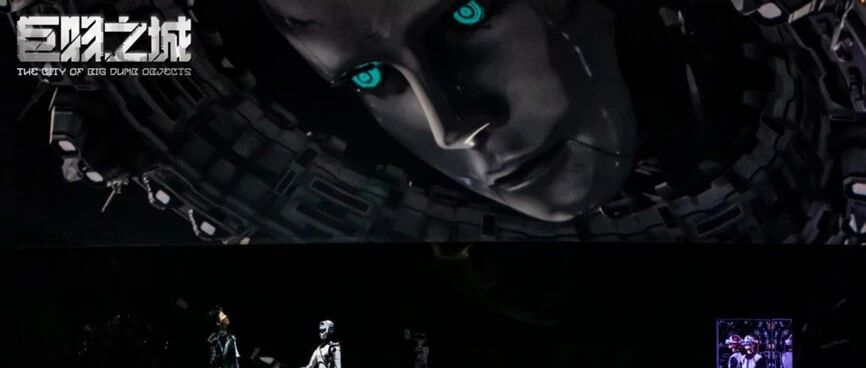

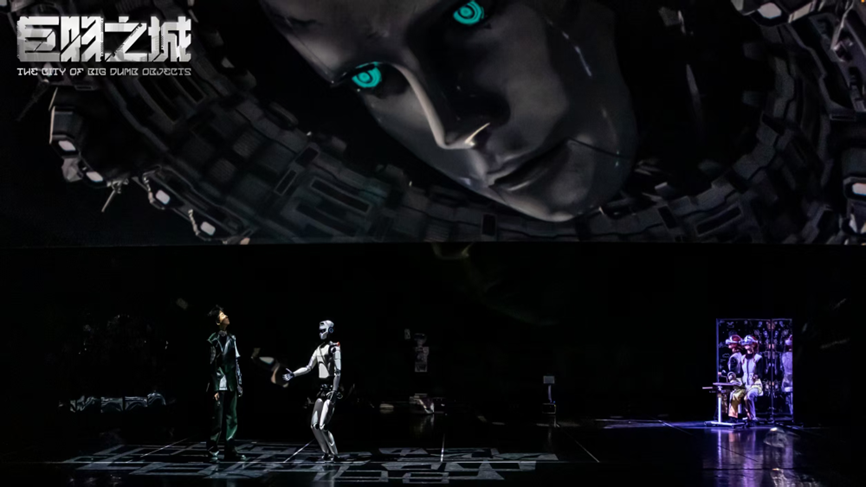

当冰冷的机器人与充满温度的戏剧相遇,会碰撞出怎样的火花?他带领学生踏上国内首个机器人戏剧《巨物之城》的创制之旅,将项目现场变为育人主场。他不是简单地传授技术,而是引导学生打破思维定式,在解决一个个技术难题中淬炼跨界整合与创新思维。

让我们一起走进上戏艺术科技与管理学院戴炜老师的育人故事,看一位艺术教育者如何坚守“立德树人”初心,在科技与艺术的前沿交叉处,培养能驾驭科技的卓越艺术创造者。

教师简介

戴炜,上海戏剧学院艺术科技与管理学院数字媒体艺术教研室主任、数字演艺集成创新文化和旅游部重点实验室导演、上海舞台美术协会会员、上海美术协会会员、上海晨光学者。

2012年因在新媒体方面的创作成果,获得美国亚洲文化协会(Asian Cultural Council)颁发的艺术奖学金,长期致力于当代数字艺术、戏剧空间中的新媒体视觉实验与跨界创作等。近年来着力于新媒体剧场跨界演艺作品的创作,代表作品:机器人戏剧《巨物之城》(导演及视觉指导)、人工智能戏剧《微秒间》(导演及联合编剧)等。

主创作品: www.daiweistudio.com

今年是数字媒体艺术专业成立的第12年,我作为第一届数媒的班主任,也伴随着数字媒体专业的发展一同成长,如今担任了教研室主任。数字媒体艺术专业2019年从华山路搬到了昌林路,专业发展方向从单纯的数字演艺设计发展成了多元化新媒体教学等,似乎距离的拉远,与华山路传统戏剧的关联就更少了。中国人讲究轮回,从蛇年回到了蛇年,应该有什么回归吧,所以,今天我想分享的,恰恰是一个重新拥抱初心的故事。

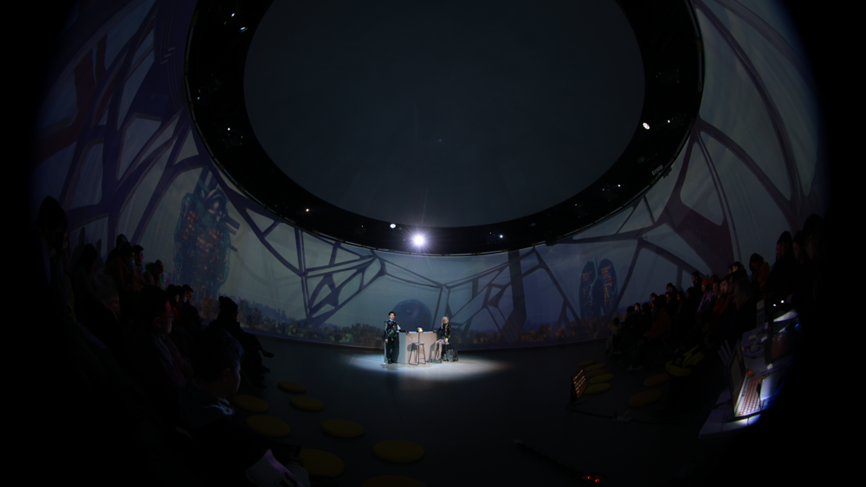

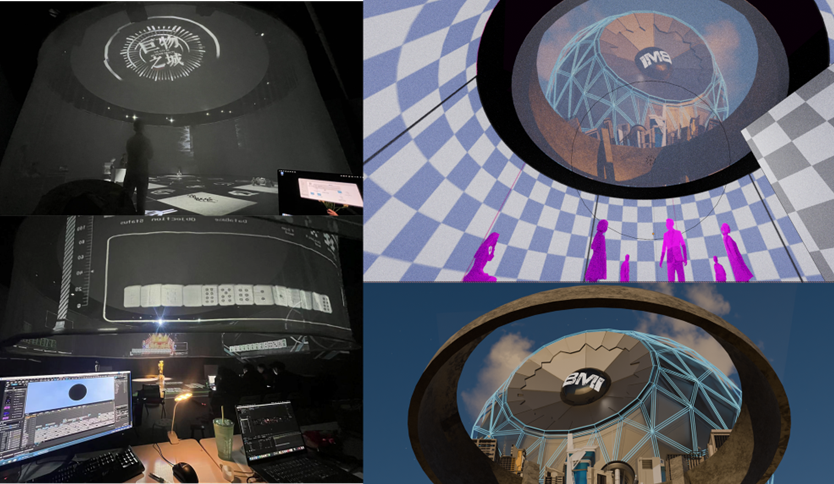

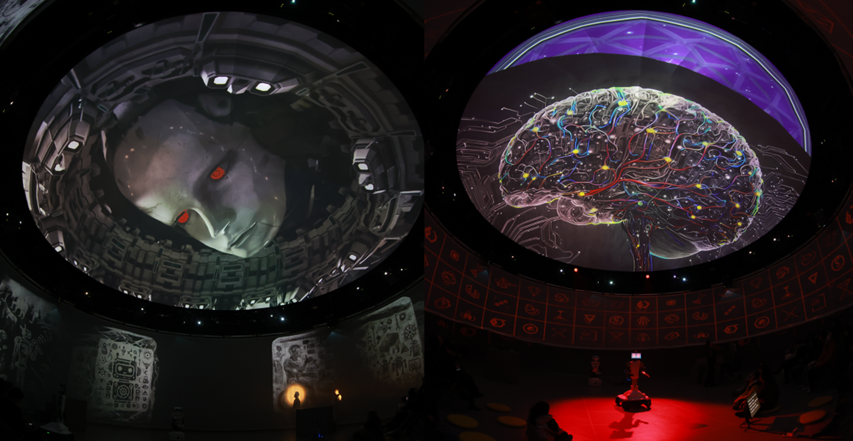

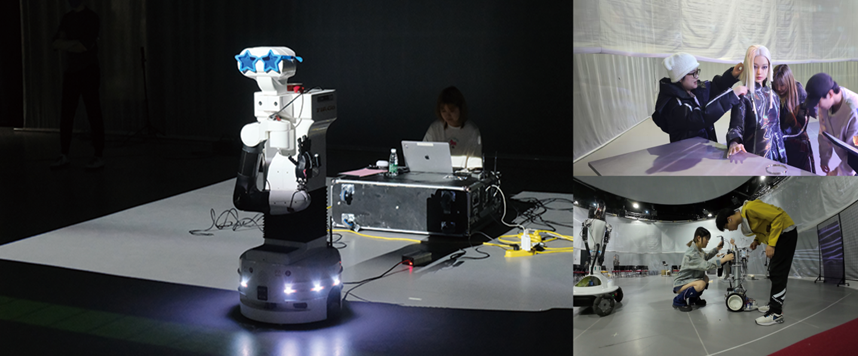

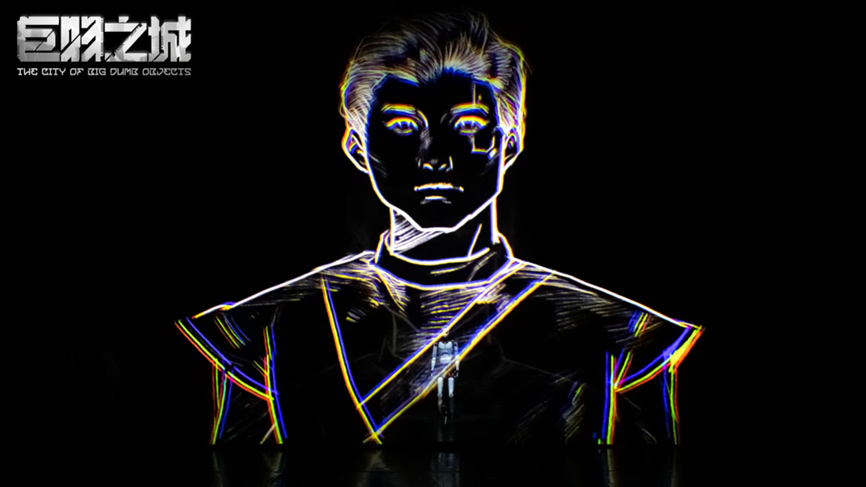

2024年6月的一天,80余位观众正坐在昌林路环形XR剧场里(即数字演艺集成创新文化和旅游部重点实验室),聚精会神地观看机器人戏剧《巨物之城》的第二轮的演出。

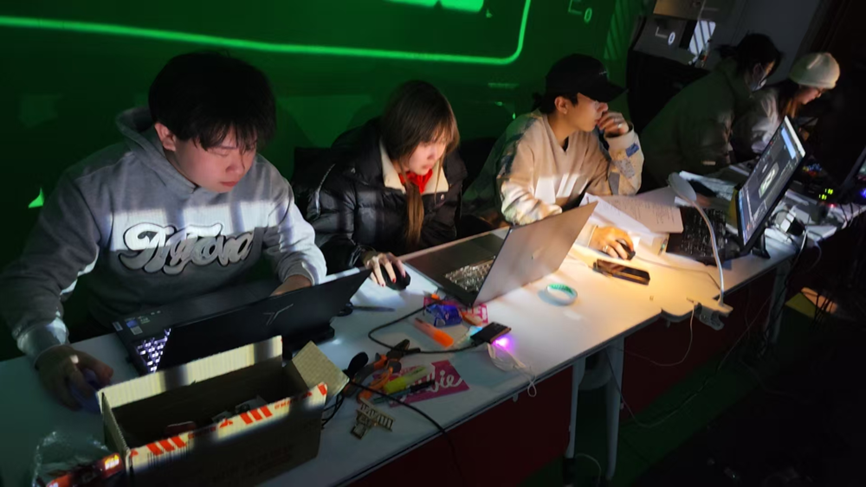

此时,团队的几位研究生梁跃、潘志银、陈思妍、李天、李剑锋等,正仔细地检测程序与数据: 动态舞台布景与纱幕升降是否到位、多媒体集成系统有否持续故障、机器人脸部表情与管理控制是否稳定等等。

这是一次重要的转折

之所以他们如此严正以待,正是因为在四个月前,《巨物之城》首轮演出不甚理想:机器人运动与表演、环形剧场的多角度观演关系、排练方式受挫导致的演出表达欠缺等。而当时最严峻的是,几位同学都在不同专业领域有所擅长:梁跃学习的是影视美术、潘志银和李天精通影视拍摄制作、陈思妍是数字媒体的本科生,了解交互和特效。但,这样一个跨界团队,面对这个真正的跨界项目,却遇到困难,常无从下手。

我就好像一个船长带领了一群充满勇气的水手扬帆启航,却进入到一个神秘的海域,没有一丝风浪,纵有船帆,船却岿然不动,我们需要一些额外的“动力”。

我想当时,除了技术,应该是缺少了某种支撑他们突破专业瓶颈的东西。育人是育心,因此,针对每个同学的岗位,我与他们就每个困难点展开了沟通。

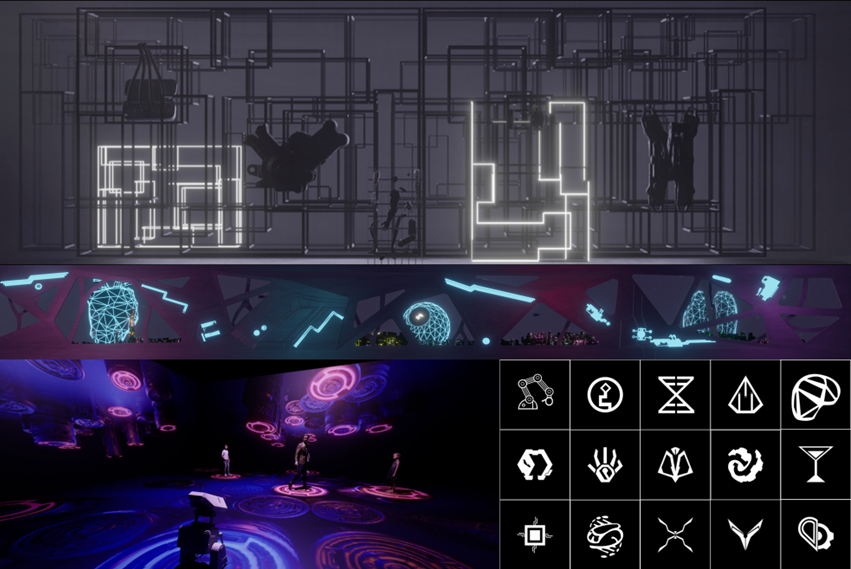

梁跃所面对的,是一个看似梦幻实则充满现实困境的舞台,720度上天入地的21台投影带来了沉浸体验,却也造成了舞台设计的巨大局限:任何角度,很容易与投影产生冲突,形成阴影,同时无死角和侧台的环绕剧场空间,舞美的组合和调度也充满了巨大的局限。

我并没有着手直接告诉梁跃解决方案,而是与她进行了一个简单的对话:

戴:这是谁的舞台?

梁:这是机器人的舞台。

戴:机器人在这个戏剧里需要什么?

沉默后的思考,是答案最好的孵化器。于是,我们与团队一起,开展了具体切实的工作,从剧本分析、从剧情入手,考察机器人公司,体验机器人环境等等,逐渐,随着《巨物之城》“人机时代”的重要设定出炉,答案呼之欲出:

戏剧,让机器人拥有一个“家”。

随着梁跃的设计落地,《巨物之城》拥有了一个结合了便捷性、未来感、视觉交互可能的舞台效果,8道可移动的镜面景片伴随升降纱幕投影,避免了投影干扰问题的同时,满足了调度切换,最重要的是自由而智慧地营造了未来机器人与人和谐相处的时空可能。而这,也为后来演化镜框舞台的巡演版提供了可能。

潘志银和李天面对的困境则要复杂的多

他们每天坐在纱幕后方的工作台里,看着环绕无死角的投影纱幕,面对起初的环绕式构图和影像有点顾此失彼,10:1的构图关系与以往16:9的标准场景差别巨大,除了因此带来的技术难题和视觉设计困扰外,最主要的是,现场观众的自由座位带来的多视角,让观演关系更为复杂。不停修改的构图,让他们操碎了心,我看到了他们的愁容和努力,用同样的方式问了他们一个问题:观众需要看到什么?

潘志银和李天离开了自己的岗位,他们并没有做逃兵,而是勇敢面对挑战,站到了主战场:舞台上。

环绕的剧场的观众席每个位置每个角度,都有他们的身影。我与他们一起,不停地在不同的段落里,结合表演,寻找主视觉和观演关系的可能。

当我带领他们在观众席、舞台、后台等剧场的各个空间,像导演、舞台监督、演员、观众那样一遍遍地审视舞台,一次次地思考每个场景在不同角度下的感受,他们的眼中开始有了更多的光亮:“戏剧,应该让观众拥有自由的视角”。随着他们重新回到了工作台,我知道,这个环形剧场的视觉语汇与创作,将迎来独一无二的成果。

由穹顶天幕和环幕所组成的包裹感空间,营造了巨物悬顶的震撼效果。而观众在720度的U型观众席中,拥有更多自由和欣赏视角,这种多视点的剧场视觉构作对于调度和表演极大的支持和补充。

陈思妍这里,遇到的则是最棘手的问题,机器人的非自动化控制

受制于机器人技术还未完全达到AGI,即通用人工智能的层度,目前的机器人虽然相较于以往拥有了更多的自由度,但其控制依旧需要人工去控制,大部分情况下,的确与遥控玩具很接近。如果只是动作,这其实并不影响表现,因为动作可以通过排练和技术调整来满足精度。真实的难度在于,由于机器人无法像真人一样直接反馈,这导致了传统戏剧的排练方式:对手戏,变得无法实现,机器人如果只是人为操作的傀儡,无疑这不是我们想要的表达。

“机器人,绝不只是人类的模拟”,我第一次也是唯一一次说出我们的剧作中,唯一不可动摇的信条!

我带领他们和团队一起,一次次地拜访机器人公司团队,了解每个机器人的特点,机动特性,发声技术基础,以及运动极限和限制。“即使是卡顿的抬手,这也是最真实的机器人角色的反应”我又一次强调这一点。

“我们的戏剧,应该让机器人发出自己的‘角色声音’”。

马不停蹄地进行操作,陈思妍开展了自己的行动,为机器人打造专属表情。

为了让仿真机器人有更表现力和交互力,陈思妍和团队一起,从初步的脸部表情采集开始,到运用运动相机实时采集影像,以便表情与表演达到同步,到最后和机器人团队一起,确认利用VR技术,让演员实时控制机器人的行动,达到机器人角色演员三合为一的效果,而这种身份的重叠思辨性,直接让剧组修改了原有的剧情和表现力,突出强化了机器人戏剧中特有的关于机器人身份性的辩证思考。

他们用自己加倍的努力挖掘机器人戏剧演出的潜力和可能,但更重要的是,他们卸下了自己肩上原本“专业性”的包袱,从实际出发,从项目出发,从戏剧的本体出发,打破常规可能,去探索新的领域。

在他们的努力下,作为国内首部机器人戏剧《巨物之城》终于立住了,并在2025年7月受邀长三角城市戏剧节上演于中国大戏院,这已经是此剧目的第四轮演出。回顾过往,真正让我自豪的,恰恰是他们在学习、创作、科研中,回归“戏剧初心”。

事实上,《巨物之城》的创作恰恰就是数字媒体艺术师生重新拥抱戏剧的旅程,除了上述提到的几位同学,我们的团队里这样的跨界戏剧人比比皆是:李剑锋在担当音效设计和多媒体技术前是学习艺术管理方向;我们的艺术管理MFA团队进校前来自各个领域;两位主角康嘉诚、徐嘉佳本科是复旦大学的高材生,许多年的相识,让我看着他们投身戏剧,从学生爱好者到如今变成集编导演于一体的人类表演学博士;我本人也在创作中,放下赖以依仗的“视觉武器”,投身导演编创的工作中,除了导演工作以外,还作为本剧四个机器人的特效配音演员,在ai辅助技术下,为四个机器人角色配置各自独特的台词语言,以及作为特效道具师和机器人替身,与演员们共同创作排练等。

“我们并非因为拥有戏剧人的身份后才敢去做戏剧,而是因为做了戏剧,才配称作戏剧人。”

机器人《巨物之城》培养了这样一批跨界戏剧人,更重要的是他让我意识到,这不就是数字媒体艺术专业可以拥有的育人模式吗?在剧场里,在戏剧里,在演出中,体验角色情感、剧情冷暖、视觉温度。

于是,2025年,我把这样的模式,从研究生项目拓展到了更为广泛而基础的本科生教学体系里,在我所教学的校级规划重点课程《投影与戏剧》中,引入了剧场现场的模式,在XR剧场里,进行”编创排投”四位一体的教学模式,孵化了第二部全景新媒体剧场作品人工智能戏剧《微秒间》。

今年《微秒间》参加跨界视觉艺术与戏剧领域的多项专业竞赛,获得了第十届“汇创青春”戏剧类一等奖,以及第十九届中国好创意数字艺术设计大赛交叉学科类的国赛三等奖,作为团体赛获得者,两个奖项获奖人数共计18人。

这充分证明了我们这个视觉跨界戏剧育人模式的初步成功和可复制性。而23级新的剧目也已排上日程。

“教师在戏剧中育人,学生在戏剧中成长”,不正是戏剧学院最初心的育人宗旨吗?

回到故事的开始,如今,《巨物之城》依旧在航行,驶向未知的广阔海域,越来越多的同伴加入我们,也让我们备受鼓舞。

另一方面,四位主角,我的优秀船员们,却已经到站了。

作为22级的MFA研究生,今年他们顺利毕业,如今各自在跨界新媒体和戏剧领域开始新的尝试,我相信曾经的航程一定是他们宝贵的记忆,而未来,他们也会开启属于自己的伟大航线。

作为教师,每年的毕业季之后,多少有些惆怅,而开学季后,又重新整装待发:我们迎来了新的学生。

戏剧学院的育人,是培养戏剧艺术的登峰者,这一直也是我们赖以自豪的地方,但《巨物之城》的创作经历告诉我,另一方面,并不是所有的领域都有高峰,就像开头所提到的,并没有一座叫做机器人戏剧的高峰或高原,甚至连“陆地”也没有,只有不见尽头的一片未知汪洋。但未知,不就意味着可能吗?所以,除了登峰者,我们还应该培养冒险者,充满勇气,勇于探索戏剧的未知秘境。

每次在创作困难时,我都又一种孤独感,但如今环顾四周,我已经看到,许多船帆结伴同行,他们就是这些冒险者,这些未来的戏剧人!而前方,不就是我们所说的,未来戏剧学吗?

艺术科技与管理学院供稿