青春担当助力非遗焕新

数字赋能探索振兴之路

2025年上海戏剧学院大学生暑期社会实践

“又见好戏”项目纪实

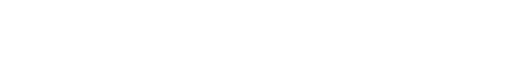

习近平总书记在中央农村工作会议上的讲话中提到“我们要深入挖掘、继承、创新优秀传统乡土文化”。民间小戏作为扎根乡土、映照民间生活与情感的重要艺术形式和乡土文化,如今正面临严峻的传承挑战。2025年8月,上海戏剧学院艺术科技与管理学院“又见好戏”社会实践团队积极响应上海市“大思政”重点实验高校“时代新人宣讲团”绽放计划,深入上海周边多个农村地区,围绕上海非遗民间小戏开展系统调研。上海非遗民间小戏是指在上海地区由乡镇民众自发创作、具有地方性的戏曲作品。其特点为篇幅短小、表达灵活多变、贴近生活,已被列入国家级或上海市、区级非物质文化遗产代表性项目名录,具有一定文化价值和传承意义。

本次实践旨在探索“数字赋能”与“文化富农”相结合的创新路径,推动非遗保护与乡村振兴的有机融合,同时引导青年学子在服务国家战略和中国式现代化进程中展现责任与担当。

在实践过程中,团队注重各环节的协同与联动:通过田野调查掌握非遗生存现状,向曲艺名家汲取“守正”与“创新”经验;通过数字化技术探索传统文化的活化路径,并将非遗技艺的采录与文创推广紧密结合。多层次、跨学科的实践模式逐渐形成,为非遗保护与传承提供了可借鉴的系统性方案。

一

深入田野

(探寻民间小戏的生存现状)

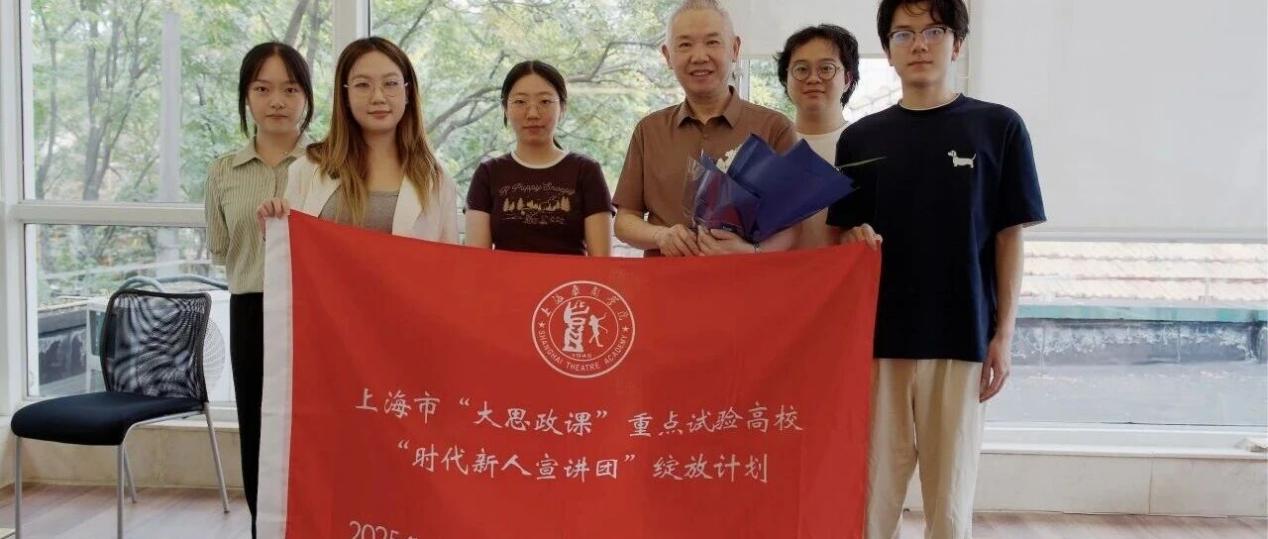

实践团队历时一个多月,走访了上海浦东、奉贤、崇明等地的民间小戏流布区域,对崇明扁担戏、东滩鸟哨、奉贤山歌剧、浦东说书、南汇锣鼓书等剧种进行了系统性调查。通过深度访谈、问卷调研和现场观摩等方式,团队获取了大量一手资料。调研结果显示,民间小戏普遍面临系统性保护不足、传播推广受阻、演出模式创新滞后以及经济支撑有限等问题。与此同时,由于地区发展状况和剧种特性不同,各类小戏在传承与发展中所遇到的挑战亦不尽相同。此处,以“崇明扁担戏”和“东滩鸟哨”进行案例说明。

其中,崇明扁担戏被誉为“一副扁担一台戏,一人演戏百人看”,是上海市级非物质文化遗产。这一独特的布袋木偶戏表演形式,艺人需在幔帐后同时操纵木偶、敲击乐器并完成唱念做打,技艺复杂,堪称“一人成一班”。然而,根据调查问卷显示,随着时代变迁,该剧种正面临演出市场萎缩、观众群体流失和传承断层等多重压力。尽管“非遗进校园”等活动在一定程度上推动了其传播,但缺乏长效机制,尚不足以扭转传承困境。为此,团队多次走访传承人朱雪山,深入了解其技艺精髓,并就如何在坚守传统的基础上实现创新发展展开交流。

又见好戏

鸟哨技艺作为上海沿海滩涂地区的传统吹奏技艺,2007年被列入上海市首批市级非物质文化遗产名录。鸟哨技艺最初用于捕鸟,随着生态保护理念的不断提升,如今已转变为维护生物多样性和生态平衡的重要手段。然而,调查问卷结果表明,“东滩鸟哨”在除上海个别地区之外的社会知晓度严重不足,这一现状凸显了其在传承与推广过程中面临的区域性局限。

作为该技艺的代表性传承人,金伟国能够逼真再现30余种鸟类的鸣声。然而,他坦言,当下愿意学习鸟哨技艺的年轻人寥寥无几,就连其子女也缺乏兴趣。要真正掌握这项被称为“唤鸟术”的技艺,学习者需首先熟悉不同鸟类的种类与习性,长期聆听并反复揣摩其鸣叫特征,再借助竹制哨笛进行模仿与练习,方能逐步达到逼真再现的效果。由于缺乏成体系的教材,该技艺只能依靠师徒之间的口传心授,从入门到技艺成熟往往需要六至七年时间。正因学习周期漫长且传承途径单一,年轻群体投身其中的意愿不足,使得这项技艺的延续面临严峻挑战。

在此背景下,团队还与“崇明扁担戏”“东滩鸟哨”所在的崇明中兴镇胜利村、富圩村村党支部书记、驻村“第一书记”进行了深入交流,调研当前以上民间小戏的保护与推广措施,并探讨如何借助数字化手段实现更有效的传承与传播,为构建和谐共生的生态乡村提供“文化”与“数智”支撑。

二

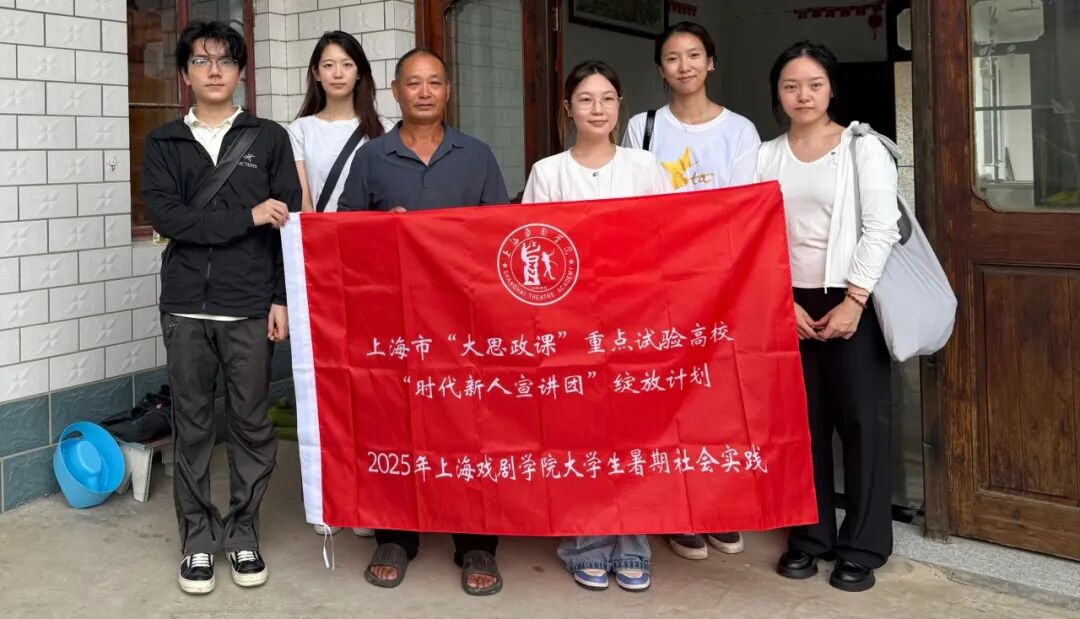

他山之石(学习数智文化的创新表达)

为探索数字化手段在非遗保护与文化传播中的应用,实践团队前往上海城市规划展示馆进行专题学习。此次调研的核心目标不仅在于考察先进的数字化和多媒体展示手段,更在于全方位了解上海及周边地区的城市规划与乡村布局特点,从而为后续将“乡土”与“文化”紧密结合提供实践依据。

在参观过程中,团队重点关注了展示馆如何运用增强现实、虚拟现实和人机交互等技术,多角度、动态化地再现外滩历史建筑与相关文化景观。其中,“日出江花 春来江水——沪派江南特色村落营造试点设计主题展”尤为引人注目。该展览通过数智化手段呈现江南村落的整体风貌与空间营造逻辑,为团队提供了将乡土文化与现代设计理念融合的具体启示。

基于此次学习,团队进一步明确了为“东滩鸟哨”“浦东说书”等非遗项目构建“可进入的活态场域”的目标。通过可视化声景、多模态数字档案等关键技术手段,团队计划突破传统影音记录的局限,将非遗文化从静态的“文化标本”转化为沉浸式、互动性的数字体验产品。

与此同时,团队也着眼于非遗与城乡社区生活的结合。借鉴崇明区中兴镇等地的实践经验,团队探索将非遗元素转化为富有文化内涵的文创艺术品或联名农副产品,并通过融媒体传播提升其影响力。这一模式有助于打破受众圈层,吸引年轻群体关注,实现文化资源从“点状保护”向“网状联动”的转变,为非遗的可持续传承和创新发展提供了可行路径。

又见好戏

三

名家领航(汲取“守正创新”的传承智慧)

为进一步拓展实践视野,项目团队专程前往上海评弹团,对著名评话表演艺术家、现任中国曲艺家协会副主席兼上海市曲艺家协会主席吴新伯进行了深入访谈。吴新伯老师长期秉持“守正传承、创新发展”的理念,是推动曲艺在新时代实现活态传承与创新发展的重要实践者与引领者。

在艺术实践方面,吴新伯不断拓展评话的叙事边界。他不仅致力于演绎传统经典,还积极开拓现代与革命历史题材,创作并改编了《战马赤兔》《国家的孩子》《战无硝烟》等作品。同时,他以《夜走狼山》《秀发》《唐三彩》等作品深入刻画人心与人性,为传统曲艺注入了鲜活的生活气息,显著提升了艺术的现实感染力。

在舞台形式上,吴新伯探索评弹与大型交响乐团的跨界合作,并开展“评弹导赏”等创新活动,不断丰富观演体验。在传播方式上,他主动借助新媒体平台,面向年轻群体推广曲艺艺术,并计划尝试通过线上直播售票的方式,打造跨界融合的新舞台,使评弹艺术能够触达更为广泛的受众群体。

在坚持评弹传统韵味的同时,吴新伯成功赋予这门古老艺术符合时代审美的活力,为曲艺的传承与发展探索出一条具有现实价值的道路。他在访谈中强调:“顺应时代的创新改良一定是必要的,但不能把最优势、最核心的东西丢掉了。”这一嘱托为团队提供了宝贵的指导。项目成员表示,将以敬畏之心运用数智技术,努力让传统曲艺在新时代焕发新的生机。

四

青春赋能(探索传承新路径)

2017年中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》提出“实施戏曲振兴工程,做好戏曲‘像音像’工作,挖掘整理优秀传统剧目,推进数字化保存和传播。”

项目团队并未止步于问题诊断,而是充分发挥跨学科优势,利用数字化技术开展了一系列探索性实践,力图为民间小戏的当代活化提供切实可行的路径。

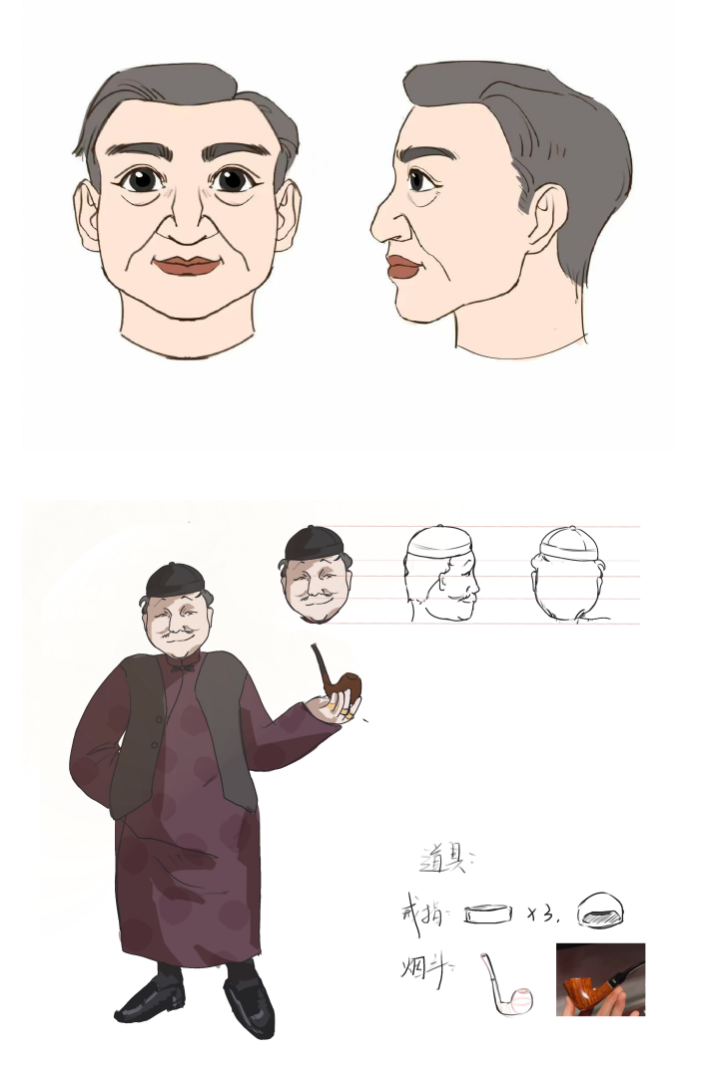

崇明扁担戏的数字化保护与创新利用。针对该剧种暂无正式传承人的濒危状况,团队系统建立了数字化档案库,通过口述历史、高清采录等方式,全面采集剧本、表演、工艺等六大类资料。目前已完成2万字口述史记录,并录制濒危剧目3部。在此基础上,开发了VR戏曲体验馆,使传统艺术以沉浸式方式触达更广泛的受众。

崇明扁担戏VR体验馆

与此同时,考虑到扁担戏在青少年群体中反响良好,团队将红色文化与该剧种有机结合,创作儿童化红色剧本,并通过“微型舞台巡演+短视频传播”的模式,实现了非遗传承与红色精神的双重推广。

角色木偶与盲盒设计

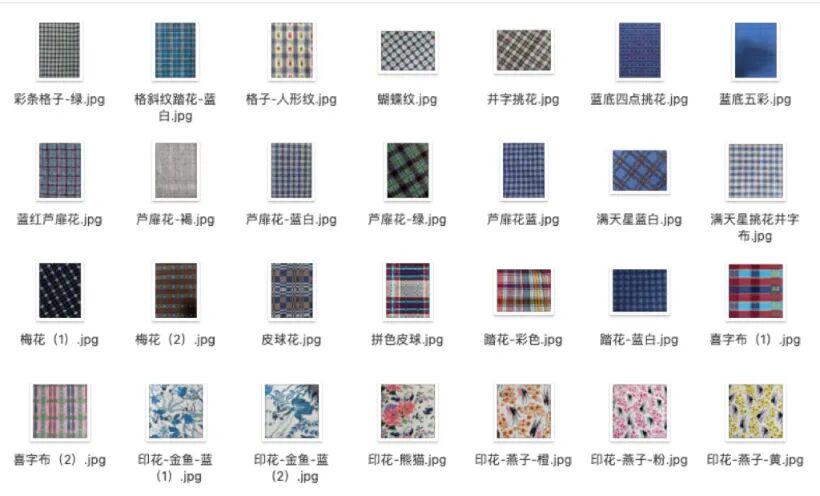

此外,团队还在考察中收录了200种崇明土布纹样,并开发系列木偶文创产品,将“崇明土布”与木偶进行有机结合,目前与北京科技大学达成初步合作意向,将推动纹样的数字化创作与活化应用。

土布纹样采录和系列文创产品设计

鸟哨技艺的数字化传承与推广。针对学习门槛高、传播渠道有限的现实困境,团队围绕市级非遗传承人金伟国开展系统化数字化工作。首先,完成了鸟哨制作工艺的过程录制与文字注释,并对其模仿的数十种鸟类鸣声进行高清录音与谱系整理,建立了可回溯、可研习的数字化声库。

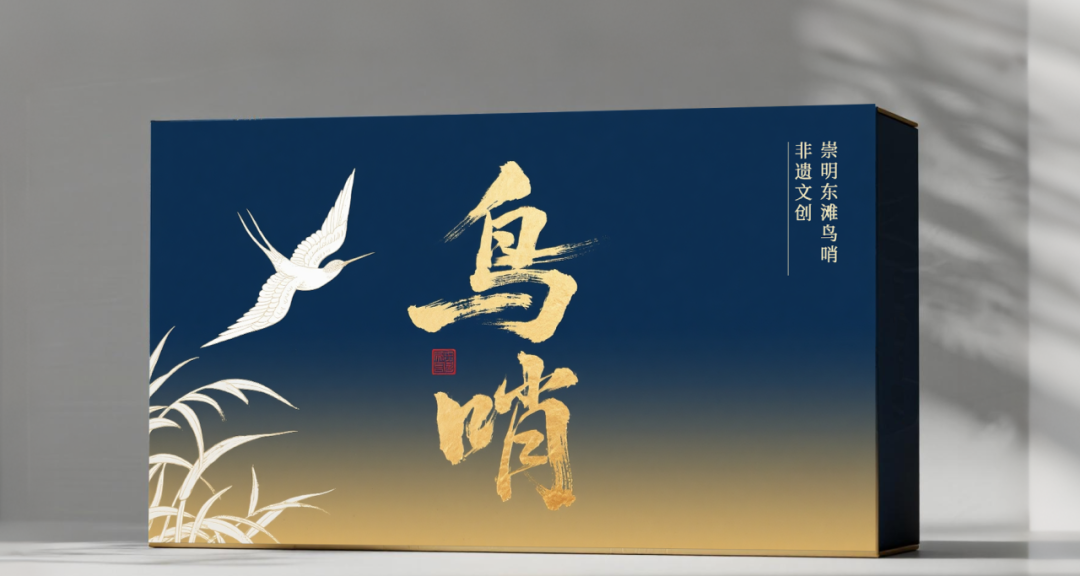

其次,团队注重融媒体表达与产品化推广,制作纪录片和短视频,展示匠心传承过程,并设计开发鸟哨主题文创产品与手工体验包,推动其在文旅市集和自然教育场景中的应用与传播。

鸟哨文创礼盒设计

推动非遗与乡村振兴深度融合。团队还与驻村“第一书记”保持密切合作,未来将共同筹划观鸟节、湿地文化周等大型活动,致力于将“东滩鸟哨”打造为富圩村的生态文旅特色名片。在“人鸟共栖”的理念引导下,鸟哨技艺不仅作为非遗得到保护传承,更成为区域生态文化与乡村可持续发展的重要组成部分。

又见好戏

暑期社会实践项目

结语

调研工作虽已阶段性结束,但传承之路仍在继续。这个夏天,团队以实践丈量乡土,以科技赋能传统,以创意激活非遗,形成了多维度的探索与成果。实践过程中,团队更加坚定地认识到:民间小戏不仅是珍贵的文化遗产记忆,更是乡村振兴中不可或缺的精神力量。

未来,项目团队将继续深耕这片文化沃土,在“守正”中延续文化根脉,在“创新”中拓展发展空间,在“数字赋能”中激活传承活力,推动古老的民间艺术在新时代的舞台上焕发出更加绚丽的光彩。

艺术科技与管理学院供稿