坚守·步履·心声

军训过半

艺科艺管学子的成长三重奏

军训过半,同学们慢慢从最初的生涩紧张,到逐渐熟悉口令与节奏;从站军姿时微微晃动的身影,到如今目光如炬、步伐坚定——改变,正悄然发生在每一个人的身体与心中。

军训的意义是什么?它是体能的赛场,是思想的淬炼,更是精神的接力。这三天,大家在校本课程中汲取精神,在训练中践行精神,在作品中内化精神。这是一曲由历史、当下与未来共同谱写的“成长三重奏”。

坚守精神之源——校本课程与情景党课

循红色薪火,溯戏剧征程

——校史教育中的“红色基因”

9月8日,戏剧文学系顾振辉教授为新生讲授校史,带领大家回溯学校发展历程。从建校初期裁撤危机,到顾仲彝、顾毓琇等前辈的艰难坚守,上戏的历史是一部在困境中捍卫戏剧尊严、以担当开辟新途的奋斗史。前辈们的奉献精神与对信仰的坚持激励新一代学子脚踏实地、勇毅前行,以红色基因铸魂,在新时代争做舞台艺术的忠实信徒。

AI制作 25级艺术管理本科生 代婧怡

健全人格,艺路同心——心理健康第一课

正如熊佛西校长所言:“培养人才的目标,我以为,首先应该注重人格的陶铸。”健康的心理正是培养健全人格的基石。学生工作部向碧华老师为2025级新生开展了“心理健康与自我成长”讲座。活动以“抓手指”游戏破冰,以专业科普帮助同学们掌握情绪识别与自我调适方法,让每一位新生从“心”出发,拥抱大学,走向广阔舞台。

令行禁止,自律自强——筑牢校园安全防线

学工部单琦老师为全体新生作了一场法纪教育专题辅导,系统阐释学生手册的主要内容和精神实质,明确在校期间的行为规范与纪律红线,教育引导同学们从一入学就树立起自觉遵守规则的意识,为整个大学生活奠定坚实的自律基础。

上海市公安局文化保卫分局沪西高校派出所民警、上海戏剧学院校区民警范文杰警官向同学们做校园安全教育。他以“令行禁止”为切入点,结合高校真实案例,强调自我保护与合法权益维护的重要性,诠释了严守纪律、坚守原则的精神。

知行合一,艺履践志——在情景党课中汲取奋进力量

云南扎西干部学院情景党课《二月红军到扎西》以沉浸式演绎的方式带我们回顾当年艰难的抗争岁月。先辈们以血肉之躯守卫祖国与真理,而今云南的老师们用创新的方式重现他们的故事,这激励着新一代艺科艺管学子以戏剧为桥,赓续红色故事,传承红色精神。

纪律为基,创新为翼——指导员双线讲授引领学子砥砺前行

指导员薛嘉、赵嘉轩为学生详细解读学生手册,以思政教育筑牢纪律意识,希望同学们在今后的学习和生活中也能继续发扬艰苦奋斗的精神;指导员王昕璨则聚焦AI创作工具,以专业引领激发创新潜能,鼓励同学们践行与时俱进的创作理念。思政与专业双轮驱动,助力学子在新征程中砥砺前行。

步履坚定,信念如磐——艺科艺管学子淬炼青春意志

在前几日的静止间动作的训练后,艺术科技与管理学院各连队第三至五天的训练迈入新阶段——正步行进间训练。同学们步伐铿锵,口号响亮,在反复磨合中渐显军人风范。汗水见证成长,坚持铸就辉煌,每一次摆臂与踢腿都书写着青春的坚韧。

队列昂扬,精神传承——阶段展示践行自强不息精神

为检验军训前期的训练成果,在反思与观摩中锤炼集体感,各连队进行了阶段展示,同学们认真展示了近期所学的队列训练内容,态度认真,动作整齐,口号清晰。各连队在观看其他队伍展演时保持专注,积极借鉴他人优点、反思自身不足,体现出团结自律、虚心向上的训练态度。

步履铿锵,青春登场——5公里夜行拉练

9月10日晚,同学们带着满腔的热情和昂扬的步伐来到未来广场集合,开启了5公里夜行拉练活动。校旗飘扬、军歌嘹亮,5公里的路程虽然漫长,但在同学们的相互鼓励与帮助中,所有同学圆满完成了拉练任务。五公里拉练不仅是体能的试炼,更是意志的舞台。同学们以汗水为墨,以足迹为笔,在迷彩铺就的征途上挥洒青春豪情。

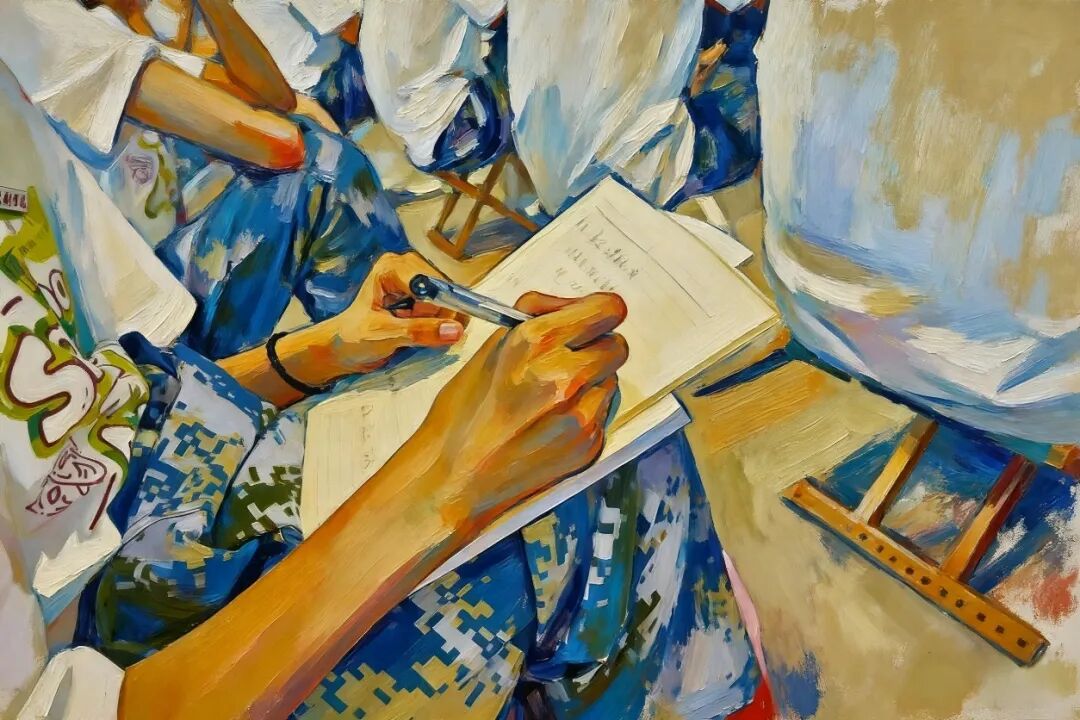

心声文字铸魂,AI赋能——军训期间学院新生创作展示

雨打风吹去

2025年9月8日傍晚,江浙沪突降暴雨。 将我们从演讲中唤回现实的是隆隆如擂鼓的巨大声响。

今天是上海戏剧学院25级新生军训第三天,同学们已褪去了最初的新鲜和不适应,彼此快速地建立起了友谊。突如其来的暴雨洗去了漫长夏日的炎热,也带来了同学们心中的不安和忧虑:大多数人都没有带伞。

面对这样的突发情况,教官团队快速的作出了反应。他们有序组织各个班级在剧场内排练,排解大家的焦虑,让同学们宁静下来。然而许久过去,雨依旧未停,但同学们都已饥肠辘辘。

于是趁着雨势稍小,所有的教官和同学冒雨进行了大转移。

雨夜行军。 雨越来越大。从树叶的末梢滑落到我的头上、我们的肩膀上。我们的背影和脚步在水中碰撞,我们的心在雨中奔跑。雨打风吹去,雨夜沉重的脚步中含有多少繁杂的心绪。

提到雨,文学史上有多少或苦涩或甜蜜的内容。你最先想到的,是否是南美地区最大的一场雨,淋湿了整个马孔多的那场暴雨?或是那场让两个年轻人在此死去的,撕碎一切,砸开一切的封建牢笼的那一场巨大的雷雨?或是余光中的余光中瞥见的“连思想也是潮润润的”冷雨的声音?

泥泞中思绪回笼,我们已回到了食堂门口。地上大大小小的水坑中倒映着温暖的光,耳朵里是教官大声呼喊让我们去喝姜汤的声音。

雨打风吹去,在虚虚实实的雨夜里,疲惫化作一碗温暖的姜汤。一份认真的琢磨,融化在今日我们的记忆里。

——25级数字媒体艺术本科生

潘艺彤

风雨火炬

第一节校本课,老师问:“同学们,阅兵中你们印象最深的是哪个瞬间?” 我脑海中浮现的,是战旗方队。

红旗招展,它猎猎飘扬,远处望去,如同先驱者们的生命在烈焰燃烧,炽热,不息。

那一刻触动我的,不止是烈士们的光荣事迹,更是一种精神的传递。

我想,“传承”这两个字,于上海戏剧学院、于艺术科技与管理学院而言,又何尝不是如此?

人们常说艺科院代表着创新与开拓,但无论是开学典礼还是校本课堂,每一位老师都反复强调——“基础”才是根本。所谓基础,是继承前辈与师哥师姐扎实的专业积淀;而创新,则是我们这一代人与生俱来的生命力,是青年与生俱来那股向前的冲劲。

在军训的这些天里,汗水一次次浸透了我们的汗衫,高温和骤雨的交替而来,为每一天增添了未知的挑战。可田汉先生曾对上戏学子说:“熬过这寒冬,温暖就不远了。” 话剧《雷雨》中也有句台词:“人生如大雨,虽冷也有香。”

所谓阳光愈烈,心志愈坚;风雨愈浓,回望便愈清朗。

我想,这正是此刻的写照——我们这一届上戏学子,也正以雨中人的坚强,完成这场训练,并将这段记忆,郑重地刻入心中。

而我们艺术科技与管理学院,也自当以“守正创新”为信念:继承该继承的,发扬值得发扬的。搞好文艺,亦学好做人。

1946年3月,兰心大剧院上演了属于上戏人的第一出戏。 如今,仍有无数剧目在这座位于长乐路的剧场中声声不息。

走进上戏,仿佛跨越历史的风雪辉煌,也仿佛接过了那一支不曾熄灭的火炬——从此,讲述新的故事,开启新的诠释,承担新的传播。

——25级数字媒体艺术本科生

潘中杰

艺术科技与管理学院供稿