科学技术与“艺术革命”

——科艺融合视域下的艺术创作新范式

上海戏剧学院 沈倩

作者简介:沈倩,女,上海戏剧学院教授。研究方向:舞台美术,灯光设计。

基金项目:本文为 2020 年度国家社科基金艺术学重大项目“新中国舞台美术发展研究”(项目编号:20ZD22)的阶段性成果。

摘 要

随着科技的飞速发展,艺术创作的思维方式、工具和表达形式都发生了根本性变化,形成了新的艺术创作范式, 艺术领域正经历着由科技推动的“艺术革命”。思维的革命体现在艺术家利用数字技术加速创作流程,拓宽创意边界,并通过技术思维介入,探索人机协作的新模式;工具的革命不仅提供了新工具,还促进了跨学科合作,重塑了艺术实践的边界;表达的革命中,数字技术不仅升级了艺术表现手法,还催生了互动与沉浸式的跨媒体叙事,改变了观众的参与方式和艺术体验。科技与艺术的深度融合正驱动着一场全面的艺术革命,不仅创新了艺术语言,还展现了艺术与科技共生共荣的新时代风貌。

关键词

科艺融合 艺术与科技 数字化 艺术革命 未来艺术

科学哲学家托马斯·库恩(Thomas Kuhn)在其著作《科学革命的结构》中提出范式和科学革命的概念,“范式”表示“科学共同体在某一时期内普遍接受的理论、方法和标准”① ,而“当一个科学领域发生根本性的变化,其中旧范式被新范式完全取代或部分取代时,这种过程被称为‘范式转换’或‘科学革命’”②。

库恩的观点是,科学的发展除了按常规科学一点一滴地积累之外,还必然要出现“科学革命”。“在新范式的引导下,科学家采用新的工具,打量新的地方。”③科学革命不仅使科学的面貌焕然一新,而且还会引起人们世界观的变革。

如今,艺术领域也正在发生一场“科学革命”。科学技术的快速发展和广泛应用改变了当代艺术家的“创作范式”,具体体现在艺术家的思维方式、创作工具、表达形式、评价标准以及传播手段等的变革。这种新“范式”的形成,促使艺术家“采用新的工具,打量新的地方”。或许可以这样说,在“科学革命”的加持下,一场“艺术革命”正在如火如荼地展开。

在当代,科学技术的发展已经成为艺术表现和实践的重要途径,成为创造新艺术形式的重要手段。在这个过程中,艺术和科技都得到了丰富和发展。在科学技术的加持下,艺术不仅在形式和媒介上得到了扩展,也在表达和思维上实现了创新;而科学技术则通过艺术的展示途径以更贴近人性的方式让大家了解科学,并在一定程度上促进了科技创新。这个过程是两者互相启发与合作的过程,它们共同促进了人类对世界的认知与表达的迭代发展。

毫无疑问,整个艺术创作领域正迈入一个由前沿技术引领的全面革新阶段,这些技术跨越材料科学、机械工程、数字技术、生物科学等多个学科,成为激发艺术创新的重要驱动力。在更广泛的艺术创作实践中,可视化设计、光电技术、数字机械系统,以及不断发展的数字传播平台和新型材料的应用,共同重塑了艺术作品的创作、展示与体验方式,打开了通往前所未有的审美体验与感知维度的大门。这些技术进步不仅影响视觉艺术领域,也深刻影响音乐、舞蹈、雕塑等众多艺术形式,推动它们跨越传统界限,探索新的表现语汇。

数字技术在文本生成、图像创作、视听创作、数据分析、机械材料及观众反馈等方面展现出巨大潜力;互联网与社交媒体平台的蓬勃兴起,极大地拓宽了全球艺术交流的边界,使得新创意和新作品能够即时被世界各地的观众接收,促进了跨文化的对话与合作;大数据分析技术的应用, 则能让艺术创作者以前所未有的精度理解市场需求与观众偏好,在内容创作、宣传推广、市场营销的策略上实现更加精准的定制与优化。

由此,本文将从“思维的革命”“工具的革命”“表达的革命”三方面,探讨当代艺术创作如何在科艺融合的背景下创造一种新的创作“范式”,积极应对这场“科学革命”指引下的“艺术革命”。

①托马斯·库恩.科学革命的结构[M].张卜天,译.北京:北京大学出版社,2022:87.

②托马斯·库恩.科学革命的结构[M].金吾伦,胡新和,译. 北京:北京大学出版社,2003:203.

③托马斯·库恩.科学革命的结构[M].金吾伦,胡新和,译. 北京:北京大学出版社,2003:231.

一、思维的革命

(一)

艺术思维的加速与重塑

在思维加速方面,数字技术极大地简化了创作流程。凭借卓越的计算效能、精准的模拟技术和前所未有的编辑灵活性,如图形处理软件、三维建模程序以及人工智能辅助设计系统等,将原本烦琐的传统手工步骤转变为高效快捷的数字化操作,加速了从创意到成品的转化。过去,艺术家可能需要花费数周、数月甚至更长的时间来完成一件作品,从构思到草图、从选择材料到实际制作,每一步都充满挑战且耗时耗力。而今,借助先进的视觉、听觉、动画、建模技术,艺术家们能够在虚拟空间里迅速勾勒想法,即时预览效果,随时修改。数字技术节省了艺术家的时间和精力,让他们能更专注于创意的深度挖掘和情感表达,不仅缩短了创作周期,还使得创意能够快速迭代、不断优化,直至完美呈现。

同时,科学技术开辟了通往未知艺术疆域的道路,触及了很多传统艺术实践难以企及的领域。新科技的不断演进正全局性地拓展并重构各艺术领域内的文化内涵及表达框架,重塑了艺术家的思维方式。以数字技术为代表的科技手段正在全面渗透,并极大地拓宽各类艺术形式探索的主题范围与思想深度。艺术家们在绘画、音乐、戏剧、舞蹈、新媒体等艺术领域的创作中,都会主动融合数字时代的科技进展与社会文化的深层次变迁。艺术家们通过作品探讨由技术进步引发的社会议题,以此丰富视听叙事,深化作品与观者之间的关联。

如今,艺术创作已经进入了一个与科技手段牢牢捆绑在一起的阶段。我们有时会因为惊诧于某一种科技力量的强大,而努力去寻找适合它的艺术表现手法。每个艺术家都在以更开放的心态拥抱科技,自发地关注全球科技发展的最新动态,打破界限,将不同领域的技术和资源进行整合创新,运用到艺术创作中。并积极关注如何平衡艺术与技术的关系。就像舞台美术家刘杏林先生所说:“舞台新技术、新材料强大到常常使人误以为那就是艺术创造本身,视觉符号或图像的获取便捷到唾手可得的时代……提醒我们重要的不是媒介,而是驾驭它的态度和表达的需要。”①

数字技术的广泛应用不仅促进了艺术表现手法的革新,更为所有艺术门类提供了审视现代社会、预想未来图景的广阔视角,激励艺术家与观众共同深入探索科技进步对人类精神世界和社会生活所带来的深刻影响,通过艺术这一独特语言,与当下的社会现实展开深刻而富有前瞻性的对话。

①刘杏林.当代世界舞台设计十录[M].北京:中国戏剧出版社,2019:278.

(二)

技术思想的介入与驱动

在数字时代的大背景下,艺术与技术的融合已不再局限于表层的技巧叠加,而是深入艺术创作的核心理念与方法论层面。面对数字时代,艺术家的理念与方法论发生了结构性转变,他们积极接纳并整合科学技术,视其为强化艺术表现力和深化主题挖掘的关键途径。许多艺术家都深刻洞察到,科技已经超越了传统工具的范畴,它可以与艺术灵魂相互渗透,全面融入创作的每一个环节之中,成为跨越所有艺术门类的普遍现象。

技术思维介入艺术创作,是指在艺术创作的过程中,运用技术原理、手段和方法进行创意构思、方案制定和作品呈现的一种思维方式。这种思维模式侧重于利用技术手段将艺术创意转化为实际呈现,强调从技术可行性的角度出发,考虑如何设计、开发、实施、解决来达到艺术创作的既定目标。这一过程不仅重塑了艺术创作的方式,还促进了艺术表达方式的革新与扩展,展现了科学技术如何作为一股强大的驱动力,推动艺术实践向更加多元与互动的方向发展。

而技术思维在艺术创作中的驱动,体现在对艺术创作本质的重新审视。20 世纪 60 年代,乔治·内 斯(Georg Nees)、弗 里 德·纳 克(Frieder Nake)等德国数学家、计算机学家开始创造计算机图像,成为最早探索计算机作为艺术创作媒介的艺术家。在计算机艺术中,计算机不仅是计算和数据处理的工具,还是通过编程语言和算法生成艺术作品的一种全新的艺术表达方式。计算机艺术不仅是对传统艺术形式的数字化转化,而且还创造了一种全新的艺术语言和美学。

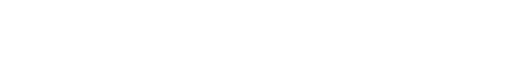

乔治·内斯和弗里德·纳克的作品都涉及使用算法来生成图形和视觉结构,强调算法的逻辑性和随机性带来的出乎意料的艺术效果,挑战了传统艺术创作中艺术家的主导地位。纳克说过:“我的画儿其实没什么可大惊小怪的,但这个理念(指计算机艺术,人机共同创作) 是啊!”(图 1-1、图 1-2)

图1-1 Schotter

乔治·内斯Georg Nees(1968-1970)

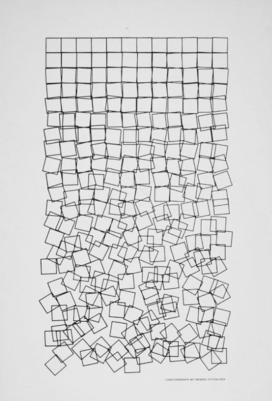

图1-2 Walk Through Raster

弗里德纳克Frieder Nake(1965)

算法在艺术创作中的应用,特别是其逻辑性和随机性,挑战了传统艺术中艺术家作为唯一创意主体的地位。这种挑战不仅表现为创作过程中艺术家与机器之间的协作共生关系,还体现在艺术作品的最终形态上——即作品成为了人机交互过程的产物,蕴含着不可预测的美学价值。

概括来讲,这种艺术创作有两个关键点:其一,强调过程。设计师通过高度抽象化的手法,将创作理念亟待解决的设计挑战转化为严谨的数学模型,把自己的设计目标“讲给”计算机听,然后让计算机输出答案的可能性,并不断尝试这一过程,最终实现设计意图与计算机语言的桥梁搭建。其二,强调迭代。在这种创作模式下,设计迭代并非线性过程的简单重复,而是基于计算机生成结果的反馈循环。设计者依据前期计算所得的输出,不断调整与优化算法结构及输入参数,每一轮迭代都旨在逼近更为理想的解决方案。这个过程不仅驱动了设计成果的逐步完善,其本身也成为创作实践不可或缺的组成部分,迭代不仅是一种技术操作,更是设计理念与技术潜力相互催化、共同进化的过程体现。

这个创作过程使艺术家的角色转变为设计规则的制定者与设计结果的诠释者。这种转变既是对传统艺术创作模式的突破,也是对艺术主体性概念的重构,强调了在技术介入下,艺术创作的主体不再是单一的个体,而是包含了技术逻辑与人类意图的综合体。艺术家们开始将技术视为一种能够激发创造力、扩展感知边界,并与人类智慧深度对话的伙伴,而非简单替代传统手工技艺的工具。它构建了一个持续反馈与调整的循环系统, 使得艺术创作成为一段不断探索、不断试错与不断优化的旅程,不仅加速了创意的迭代速度,拓宽了艺术表达的可能性空间,还体现了技术思维对于艺术创新的内在驱动作用。

以上只是一个案例,事实上,在人工智能、数字技术和各类科学技术的支持下,艺术家能够以前所未有的方式探索如“人机协同”这样的新工作模式,寻找更为复杂、多维度的艺术创作形式。“结果”不再是艺术家创作的唯一追求,技术也不再仅是艺术的辅助手段,而是与艺术理念、创作过程乃至审美体验深度交织,共同塑造了未来艺术发展的崭新面貌。

二、工具的革命

(一)

新工具创新艺术表现

自古以来,工具创新在艺术发展中扮演着至关重要的角色,其影响力跨越时空。每一次工具革新的意义都不仅仅是材料或设备的迭代,而是能够重塑艺术家们的创作思维与表达技巧,深刻地改变艺术作品的形式与美学,推动艺术观念与实践路径的根本变革。

以绘画为例,19 世纪末管装颜料被发明出来,这项看似微不足道的革新使得如莫奈、雷诺阿这些画家无须再受制于室内作画,而是能够携带轻便的颜料走进乡村、街道、剧院,即兴捕捉瞬间的光影变化和事物形态。逐渐地,越来越多艺术家开始对自然光线、空间透视及人物动态感兴趣,尝试对色彩、光影和空气感进行多样化表达,改变了绘画史的发展进程,将文艺复兴推向高潮。

19 世纪 40 年代,摄影技术诞生,这一里程碑式的创新对西方艺术界产生了深远影响。摄影术能够精确捕捉客观现实,迫使艺术家们重新审视并超越纯粹的物理再现,即“写实主义”的传统边界。这不仅是技术层面的迭代,更是艺术哲学的一次飞跃,标志着艺术家的创作重心从对外在世界的模拟,转向了更为广阔的“唯心”领域,通过抽象、象征、超现实等多种手法,强调主观表达与情感投射。

进入现代社会,随着数字绘画板、各类绘图软件等数字工具的问世,由纸张垄断的绘画历史被终结,绘画领域技术与艺术的融合再一次达到了前所未有的紧密程度,共同构筑了一个无垠的创意疆域。科技进步为艺术家们解锁了全新的表达维度,使他们得以在无限延展的数字画布上自由驰骋想象力,打破实体材料与空间的桎梏。

而人工智能(AI)的介入,则开创了人机协作的崭新探索路径,标志着艺术创作范式的转型。在计算机时代,数字仅仅是工具,虽然作画的工具从纸和笔变成了各种数字载体,但绘画依然需要画家本人的创造力。而 AI 绘画,将创作门槛降至最低。作者仅需给出一些关键词,AI 就可以创作出不仅超出人类预期,甚至超出大部分人类创造力和技法边界的作品。在这一模式下,AI 和艺术家形成了一种协同共生的合作关系,艺术家设定创意框架与审美导向,AI 则作为创意伙伴,提供超越常规思维的构想与技术实现手段。(图 2-1)

图2-1 《太空歌剧院》(Théâtre D'opéra Spatial)①

杰森·艾伦(Jason Allen)

当然,这也使得我们不得不重新审视原创性的定义。因为在人类普遍共有的观点中,原创性被视为艺术家个人情感、技巧与灵感的独特表达。而 AI 生成艺术作品的过程,往往基于复杂算法对海量艺术数据的学习与模拟,通过这种方式生成的艺术作品还能不能算原创?全人类都面临着一个新的哲学命题——“机器创造是否能等同人类创造?”也许,每个人心中都有着不同的解读。

从一百多年前画布和颜料的工具升级,到数字时代虚拟现实(VR)、人工智能(AI)等高科技工具的兴起,新科技手段正不断拓宽着人类创造力的边界,一方面给我们带来了更广阔的表达空间;另一方面,也要求我们重新定义艺术创作的标准与评价体系。但无论如何,新工具的出现伴随着艺术语言的跃进,预示艺术创作正迈向一个融合传统精髓与未来科技、充满无限可能的新时代。

①《太空歌剧院》,作者:杰森·艾伦。2022 年8 月,美国科罗拉多州举办艺术博览会数字艺术类别冠军。

(二)

跨学科重塑艺术边界

在当代,创作工具的革命不仅是在原有工具范畴上的迭代升级,在跨学科协同的驱动和催化下,光学、机械、工程、生物等多个科学领域的专业知识与技术被融入艺术创作之中,实现了创作工具的彻底换代。这个过程远远超越了对传统艺术手段的单纯更新,构筑了一座沟通艺术与科学、工程学、生物学、材料学、医学等领域的桥梁,促进知识体系的交叉渗透与整合创新。

生物艺术的兴起就是一个显著的例证,“当代科技的发展,把人作为生物学的一个对象加以研究。而艺术也以医学化的态度重新认知和呈现人的身体。”① 美国著名科技艺术家爱德华多·卡茨 (Eduardo Kac)于 1997 年创作的作品《时空胶囊》(Time Capsule),作为一次生物艺术的前卫探索,标志着该领域概念的明确提出。“他将具身份辨识功能的生物芯片植入自己的脚踝中,通过网络扫描装置,将自己登录于动物名录中。他认为随着当代科技的发展趋势,渐渐将身体视为计算机的延伸装置,生物芯片与网络登录将生物信息微型压缩,‘真实记忆’与‘数位记忆’共存并被植入人体内,人类的存在经由网络数位内存记录,人的躯体信息可以通过网络进行扩散。”②而后,爱德华又进行了一系列以生物为对象的创作,“在基因编辑和基因组制造边界里进行操作,涉及到生物化学和分子生物学科学原理,以生物科技为创作媒材的艺术形式”。 ③

这些涉及人类、生物、科技与哲学之间存在关系的探讨,以美学语汇和艺术事件的形式提出,生成了对人类的思想具有颠覆性的艺术现象,不仅创造了既富有审美魅力又引发深层次伦理探讨的生物形态作品,更是对探索生命创造与物种边界提出了前所未有的挑战,推动了艺术与科学界对于生命伦理、自然法则及人类角色等问题的深刻反思与讨论。

虽然生物艺术是一个非常极端的领域,但事实上,在更广阔的艺术世界,艺术家们正主动和科学家、材料学家、建筑师、医生、工程师等合作,不断探索新兴科技的边界,以实现艺术表现的全新飞跃。

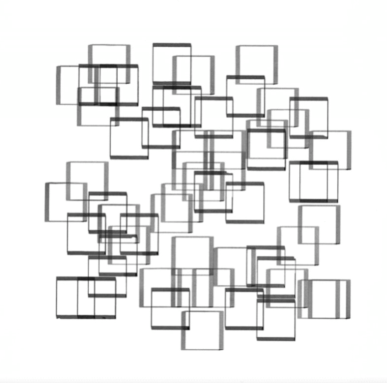

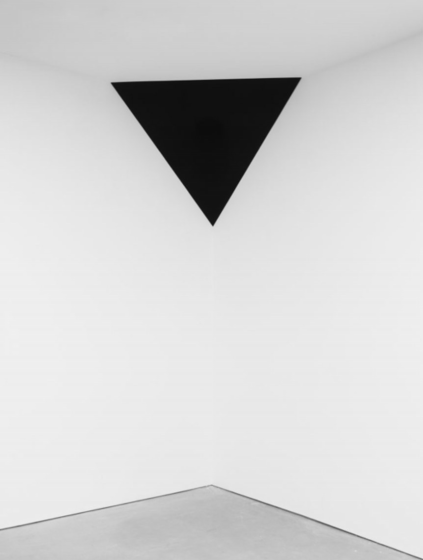

安尼施·卡普尔(Anish Kapoor)利用梵塔里(Vantablack)这一革命性纳米材料,创造出近乎全吸光的雕塑杰作,这些作品仿佛现实中的黑洞,激发出观者对于空间深度与感知极限的深刻省思, 展现了新材料技术在物理形态塑造与感知体验设计上的双重革命。(图 2-2)

图2-2 安尼施·卡普尔(Anish Kapoor)

梵塔黑(Vantablack)作品

灯光艺术家 Olafur Eliasson 结合电学、光学、材料学等领域的知识,创作了“Weather Project”等大型灯光装置艺术,重塑了观者的光感体验与空间认知。在“Weather Project”中,艺术家通过巨型半镜面球体与精心设计的光影效果,模拟太阳景象并与观众互动,不仅形成了一场视觉盛宴,更是对光、空间与人类感知之间复杂关联的深度探讨。

而英国剧团 Marshmallow Laser Feast 的开创性作品“In the Eyes of the Animal”亦是跨学科艺术融合创新的一个典范,它不仅展现了技术如何为艺术表达带来革命性的审美体验升级,更是对传统叙事框架的一次大胆突破。该作品巧妙运用了无人机搭载的定制 360 度摄像机,深入格里泽戴尔森林,捕捉了那些被人眼忽略的微观细节与宏观景观,通过高精度的视听采集技术,收集了一连串生动丰富的音频与视频素材。艺术家、动物学家、技术人员共同合作,将这些原始素材经过精心编排与数字化处理,转化为令人震撼的虚拟现实(VR)体验。观众佩戴 VR 设备后,瞬间被传送至一个全然不同的感知世界——一个由蜻蜓、青蛙和猫头鹰等动物视角构建的异彩纷呈的森林奇境。在这里,观众不再作为人类观察自然,而是真正融入自然,体验不同物种的感官世界。

该作品通过数字技术,成功挑战了长久以来以人类为中心的艺术与叙事传统,让观众在跨越物种的沉浸式体验中,重新审视自然与生命之间的关联,感受生态多样性的珍贵。不仅在技术应用上具有创新性,更在艺术表达上带来了全新的可能性和视角,推动了艺术体验的全面升级。

跨学科的艺术合作与尝试深刻影响了艺术家的身份定位与社会责任。艺术家的角色已从独立的工作室实践者,转变为跨学科合作团队中的一分子,他们须谙熟技术语言,与工程、编程、科学等领域的专家并肩创新,艺术家的社会角色也随之扩展。他们通过艺术创作探讨科技对社会结构、环境可持续性等社会问题的深远影响,促使艺术家在实践中更积极地践行文化阐释者、教育推动者以及未来图景构想者等多重身份。

反之,这些跨学科的合作实践,也让科学知识和技术成果获得了更为广泛的社会认知与文化价值,共同推动了人类对自然界、社会生活以及自我认识的边界探索,形成了一个充满活力的创新生态系统,不断地孕育出既有科技深度又有艺术温度的新成果,展现了人类智慧的无限可能。

①周至禹. 当代艺术的好与坏:中央美院教授的10堂当代艺术课[M].北京:中国画报出版社,2019:154.

②周至禹. 当代艺术的好与坏:中央美院教授的10堂当代艺术课[M].北京:中国画报出版社,2019:162.

③周至禹. 当代艺术的好与坏:中央美院教授的10堂当代艺术课[M].北京:中国画报出版社,2019:162.

三、表达的革命

(一)

数字技术赋能艺术表达

数字时代对艺术生产的全面影响已经超越了单一领域,深刻地重塑了整个艺术创作生态链,其影响力触及艺术创作的每一个环节,从构思到传播,再到受众的接收与反馈。数字技术为艺术表达带来了革命性的审美体验升级,通过构建“虚拟”环境,颠覆了传统艺术创作的物理边界,实现了表达方式的无限延展与多维度构建。

例如,VR 技术使绘画从“现实世界的二维”延伸到了“虚拟世界的三维”,开启了全新的创作维度。艺术家不再受限于实体介质,他们只需戴上 VR 设备,就能突破物理世界法则的约束,以空气为画布,以手中的控制器为画笔,在一个无限延展的虚拟三维空间中绘画。

图3-1 VR 绘画《自由引导人民》

Anna Zhilyeva

图3-1为法国艺术家 Anna Zhilyeva 受邀到法国卢浮宫进行现场 VR 绘画表演,临摹创作了世界名画《自由引导人民》。如果观众在现场看到这个情景,会发现画家只是在空气中挥动手臂,而通过特定的设备,他们可以看到画家正在“绘制”线条、“涂抹”色彩,“描摹”形态,创造出一幅令人震撼的三维立体艺术作品。

在“绘画”的过程中,艺术家能够随时“走进” 自己正在创作的作品之中,从内部审视作品,或是调整光线的方向来营造不同的氛围,或是改变观察角度来完善画面。VR 绘画的意义不仅仅是一幅画,更在于它创造了一个观众可以沉浸其中、与艺术家共同感受创作过程的虚拟世界,获得远超传统观赏方式的沉浸式体验。这不仅改变了艺术创作的方式,也为艺术欣赏提供了前所未有的视角和体验,让艺术与科技的融合达到了新的高度。

在艺术家 Ryoji Ikeda 的表演艺术与新媒体交融作品“supersymmetry”中,其利用高精度激光与精密音视觉数据,构建了一个跨越宏观宇宙与微观粒子层面的视听奇境,引领观众进入一个关于宇宙美学与科学抽象的冥想空间,展示了科技如何拓展艺术的表达边界与感知维度。

而声音艺术家 Bill Fontana 利用环境录音与实时声音处理技术,在作品“Sonic Mappings”中,将都市的日常声景转换成公共空间中的互动式声音装置艺术,促使公众对周遭环境的声音景观进行深入聆听与反思,扩展了声音艺术的公共参与度,还深化了人们对环境感知与文化记忆的理解。

在上述这些案例中我们可以看到,数字技术不仅是对传统艺术工具的单纯改进或替代,其在技术层面的过程革新与表现手法的多样化创新,从深层次触及了艺术创作的核心变革,在艺术创作的流程与方法论层面催生出了根本性的范式变迁。

(二)

互动与沉浸:

跨媒体叙事的崛起

美国学者亨利·詹金斯(Henry Jenkins)在著作《融合文化:新媒体和旧媒体的冲突地带》一书中,提出了“跨媒体叙事”(media convergence),他将“跨媒体叙事”定义为一种将讲故事和传播故事的行为跨越多种媒介和形态的现象,并讨论了其作为一种新兴的叙事策略对文化生产、消费和社会互动的影响。在“跨媒体叙事”的模式下,一个故事通过多种媒介平台(如电影、电视、书籍、

网站、游戏等)进行分散型的讲述,各平台上的内容相互补充、扩展,共同构成一个完整的故事宇宙。①

随着互联网的广泛覆盖与社交媒体生态的蓬勃兴起,艺术受众的角色已从被动的观赏者转变为传播者与推广者,能够达成内容共创、情感共鸣。依托数字平台建立起的即时反馈环、内容共享及再创造的文化,开创了一种关注互动性与沉浸性的“跨媒体叙述”艺术体验新模式。

因为“偏好与众不同的故事的个性化用户在逐渐增多,而元宇宙技术的发展又可以帮助制作方以更少的投入产出更有沉浸感的作品,从而构建更棒的平台”②。这种“跨媒体叙述”艺术体验新模式,不仅是社会群体多元艺术需求与审美潮流的直接反映,也倒逼艺术家创新思维,艺术形态不断求新求变,以期与大众审美演进保持同步。

而科学技术的革新,如增强现实/虚拟现实 (AR/VR)、触控科技、传感器等的应用,为实现更丰富的互动式与沉浸式体验提供了强有力的技术支撑,并通过吸引具有不同文化背景与兴趣偏

好的观众群体,有力地推动了艺术作品的创新与普及,使之成为数字时代文化对话与交流的重要载体。

在现实生活中,线上画廊、数字艺术作品的兴起,使观众不再局限于物理展览空间,转而成为艺术作品解读、分享与二次创作的共同创作者,促使艺术家们在互动装置、虚拟现实艺术项目中探索更加开放、更重参与和过程的创作路径;流媒体服务与音乐制作软件的普及,让听众参与到音乐的发现、分享甚至创作过程中,音乐人的作品因此更直接地响应粉丝反馈,音乐创作与消费的界限日益模糊,共创文化蔚然成风;电影与视频艺术在数字化浪潮中,通过网络平台的点播、评论、弹幕等形式,观众反馈即时影响着作品的接受度与后续创作方向,促使电影制作者探索多线叙事、交互式电影等新型叙事手段,以满足观众对故事沉浸感与参与度的更高追求;网络文学与电子书的兴起,加之读者社区的互动评论,使得作者与读者间的界限变得灵活,共同推动文学题材、风格的多样化发展,反映了社会文化心态的快速变化;在线直播、数字剧场、云剧场等新型观演形式,打破了地理 空 间 的 束 缚 。 美 国 林 肯 中 心 的“Live from Lincoln Center”系列,通过高清直播将纽约百 老汇的优质剧目呈现在全球观众面前;“云剧场”项目则整合了线下演出资源,让观众随时随地通过互联网平台欣赏到各类戏剧作品。

以戏剧为例,“跨媒体叙事”为戏剧艺术的实践开启了全新的叙事维度与观演体验,将单一的舞台叙事拓展至多元媒介平台,构建起剧场内外、线上线下交融的叙事网络,打破了传统剧场在时空上的局限性。具体而言,戏剧作品可以借由配套网站、手机应用程序、社交媒体互动平台以及实景游戏等多种数字媒介,延伸剧情,构建深度互动的叙事环境。

例如,在沉浸式戏剧 Sleep No More 中,观众被赋予自由探索的权利,他们可以选择跟随不同的角色、揭开隐藏的故事线索,观众个体的选择 直 接 影 响 到 每 个 人 的 观 剧 路 径 与 感 知 。 而 Sleep no more(上海版)更是引入了密室逃脱的解谜元素,观众须通过收集线索、完成任务来解锁剧情。

而AR游戏《宝可梦》Pokémon Go 的开发商Niantic Labs 宣布将与曾推出沉浸式剧目 Sleep No More 的英国制作公司 Punchdrunk 合作,致力于“开发多个项目,这些项目将为 21 世纪的观众以新的方式讲故事,并进一步扩大交互式娱乐的视野”。这种做法体现了戏剧创作者对观众主体地位的尊重与提升,同时也揭示了戏剧艺术在数字化语境下,如何通过“跨媒体叙事”策略,激发观众内在的创造力与参与欲望,从而促进戏剧体验的深度与多样性。

不仅仅在戏剧领域,这种跨媒体叙事的追求使观众参与精神在数字时代的各类创作中都得到了深度践行,表现为对观众主体性与创造性潜能的尊重与激发。艺术家都十分关注作品的沉浸式体验,纷纷设计互动环节,赋予观众在欣赏和解读作品过程中的叙事主动权,增强观众的沉浸感与归属感,实现了当代艺术体验的立体化与个性化。

①亨利·詹金斯.融合文化:新媒体和旧媒体的冲突地带[M].杜永名,译.北京:商务印书馆,2012.

②崔亨旭.元宇宙指南[M].宋筱茜,朱萱,阚梓文,译.湖南:湖南文艺出版社,2022:406.

结语

以上种种,对艺术创作而言是一个由科学技术引领的全方位、多层次的革命过程,它改变了艺术家的思维,改变了艺术的创作手段与表现形式,更深层次地重塑了艺术的社会功能和文化价值, 让艺术的想象力与影响力得到了前所未有的释放,开启了艺术与科技共生发展的新篇章。

即便科技的迅猛发展不断重塑着人类社会的面貌,艺术仍将以其独到的形态与深刻的内涵,固守于人类生活的核心地带,持续展现出无可替代的价值与魅力。

展望未来,我们有理由相信,艺术与科技的并行不悖,将共同编织出更加绚烂多彩的人类文明新篇章!

艺术科技与管理学院供稿