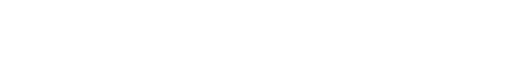

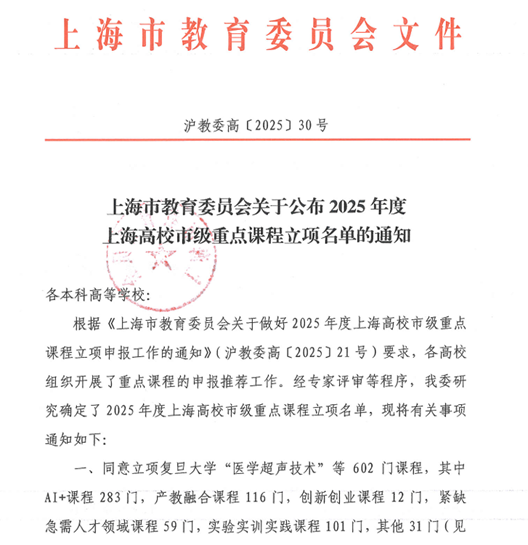

《艺术与人工智能应用》(课程负责人:张敬平教授)荣获2025年度上海高校市级AI+重点课程立项,标志着我院在“艺术+科技”通识教育领域再添一门重点课程。本课程既是面向本科一至四年级的全校通识课,又是我院的院系选修课程。该课程自2021年9月开设以来,已完成四轮迭代,它以“技术逻辑与艺术表达”双轮驱动,打通了AI工具链、XR平台与传统文化资源,为后续《演艺新媒体交互设计》《戏剧与交互设计》等“AI+”专业课程奠定了扎实基础,并在竞赛、教材、产学研多个维度开花结果。

一、课程基础:

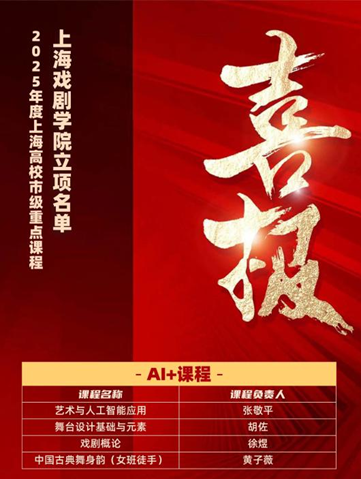

从通识课到能力底座

课程依托数字演艺集成创新文化和旅游部重点实验室,建成了“教室—实验室—展厅”一体化教学环境。四年间,课程形成了“基础—进阶—创新”36学时结构,配套校级规划教材《人工智能艺术》(陈永东教授主编,2025年9月上海文化出版社首版),在线知识库收录100+传统文化数字资产与多套完整开源项目,真正实现了“通识普惠”与“专业纵深”的无缝衔接。

二、黄金团队:

跨学科“双导师”配置

课程负责人张敬平教授(计算机应用技术)携手俞玮娅副教授(视觉艺术)和陈永东教授(计算机软件工程)组成“技术+艺术+产业”三元师资。研究生助教与企业工程师按“1∶5”比例嵌入课堂,形成校内导师主讲理论、校外导师指导落地的“双导师”制,确保学生“学的算法能跑在XR眼镜里”。

三、三维目标:

知识、能力、育人并重

1知识目标

系统掌握AIGC内容生成、行为捕捉、XR空间计算三大核心技术;熟悉Runway、Stable Diffusion、可灵、DeepSeek等国内外主流平台差异。

2能力目标

具备从文本/图像/3D模型AI生成、到智能交互艺术装置、再到XR叙事系统集成的全链路开发能力。

3育人目标

树立“科技为体、文化为魂”的创作观,建立版权合规与技术伦理意识,培养数字时代的艺术领导力。

四、教学方法:

让AI也成为“课程组员”

逆向体验式

先体验往届金奖作品《金鱼》的完整交互,再倒推脚本→分镜→模型→渲染的AI流程,降低技术恐惧。

人机协作法

学生手绘“敦煌纹样”→Stable Diffusion风格迁移→TouchDesigner动态交互,艺术思维与技术逻辑闭环验证。

生成式伦理思辨

课堂辩论“AI临摹齐白石是否侵权”,并使用自研“AI伦理决策树”在线工具一键检测版权风险。

五、直接成果:

课堂作品问鼎国际大奖 2024—2025学年,课程结课项目在国际国内顶尖赛事中集中爆发:

AI动画短片《金鱼,回到海的尽头》以3′53″童话叙事斩获第十五届北京国际电影节AIGC单元高校组最佳动画奖。七天内完成脚本、分镜、生成、剪辑的全流程,验证了课程“极限创作”教学法的有效性。

张益皓同学《越王勾践剑》AI叙事互动游戏获第19届中国好创意大赛高校组三等奖。

六、间接成果:

能力外溢激活跨课程创新

课程提供的AI文本叙事、场景生成、AI建模与AI辅助编程能力,成为艺术学生在后续的专业课程与竞赛中的“技术外挂”:

《寻世游画录》VR作品——在《演艺新媒体交互设计》课程中,学生复用课堂所学的DeepSeek叙事模型,将御窑文化碎片转化为可交互时空剧本,夺得中国好创意大赛数字交互设计三等奖。

《万物生》AR疗愈——把课堂“文本→3D→XR”一键流程搬进张敬平教授研究生课程,30分钟生成五行山水场景,斩获2024 SpatialJoy全球AR大赛校园组银奖+最佳技术创新奖。

这些项目均共享同一套课程工具链,真正实现了“一门通识课激活一条创作链”。

七、教材与资源:

五年滚动建设规划

已签约出版的《人工智能艺术》教材将在2025—2026学年启用,配套分层资源包:L1基础包(工具操作手册)、L2进阶包(Rokid SDK模板)、L3创新包(往届开源项目)。课程网站同步上线“AI学习画像”系统,实时记录学生工具熟练度、迭代次数与伦理合规评分,形成过程性评价大数据。

八、产业对接:

真实项目入校

课程与杭州灵伴科技(Rokid)、蘑菇云创客空间共建“AI+AR”联合实验室,已落地三项合作:

· 企业真实需求——外滩AR导览剧本开发;

· 传统文化活化——非遗数字皮影XR展;

· 技术攻关任务——手势识别精度提升项目。

学生在课程中完成原型,企业导师在展厅现场路演评分,优秀作品直接进入商业孵化通道。

九、未来展望:

通识底盘驱动专业跃升

随着市级重点课程立项,本课程团队将继续以《艺术与人工智能应用》为通识底盘,向下夯实AI+艺术创作基础,向上支撑数字戏剧、演艺设计、文化遗产保护等专业创作方向的纵深发展,为“AI+演艺”和“数字文旅”战略输送更多兼具人文情怀与科技实力的复合型艺术人才。