前沿探索 | 沈倩:当我们在舞台上看见未来——从《巨物之城》看机器人戏剧的破圈之路

编者按

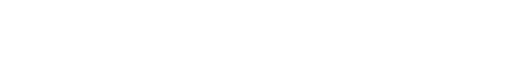

当冰冷的金属关节与鲜活的人类演员在追光灯下共舞,当算法编织的情节叩击观众的心灵,国内首部机器人戏剧《巨物之城》正以其突破性的艺术实践,在中国戏剧的版图上刻下崭新的坐标。由上海戏剧学院数字演艺集成创新文化和旅游部重点实验室领衔研发的这部作品,在第四届长三角城市戏剧节成功完成第四轮演出,其引发的热烈反响早已溢出剧场,成为社会各界广泛关注与深度探讨的文化现象。

《巨物之城》不仅仅是一部戏剧,更是一次科技与艺术深度融合的先锋实验。它挑战着我们对舞台、表演乃至“生命”的固有认知,将“机器人演员”从科幻概念推向了活生生的舞台现实。这部作品的每一次亮相,都伴随着技术迭代与艺术表达的碰撞与磨合,其探索过程本身即具有重要的示范意义。

本期特辑,我们刊发两篇深度评论。上戏艺术科技与管理学院副院长、数字演艺集成创新文化和旅游部重点实验室主任沈倩的文章,从戏剧艺术本体与教育实践出发,深度剖析《巨物之城》在创作理念、舞台呈现及人机互动美学上的突破与价值,探讨其对未来演艺形态和教育模式的深远启示。文汇报资深记者王筱丽则以其敏锐的社会观察与文化视角,捕捉该剧引发的公众热议与思考,解读其在科技伦理、人机关系以及城市文化生态构建层面激荡的涟漪。

两篇文章,一内一外,一专一广,共同为读者勾勒出《巨物之城》作为一部“现象级”作品的丰富维度。我们期待以此为契机,进一步推动关于科技赋能艺术、未来戏剧形态以及人类在智能时代精神坐标的深入讨论。这部“巨物”矗立的,不仅是一座舞台之城,更是一座启迪思考、指向未来的观念之城。

我们始终相信一件事:剧场从不是科技炫技的展台,而是人类情感的容器。

7月初,在上海中国大戏院,一场特别的演出谢幕了——不是因为演员特别耀眼,也不是剧情跌宕起伏,而是因为站在台前鞠躬的“演员”,其中有五位,不是人。

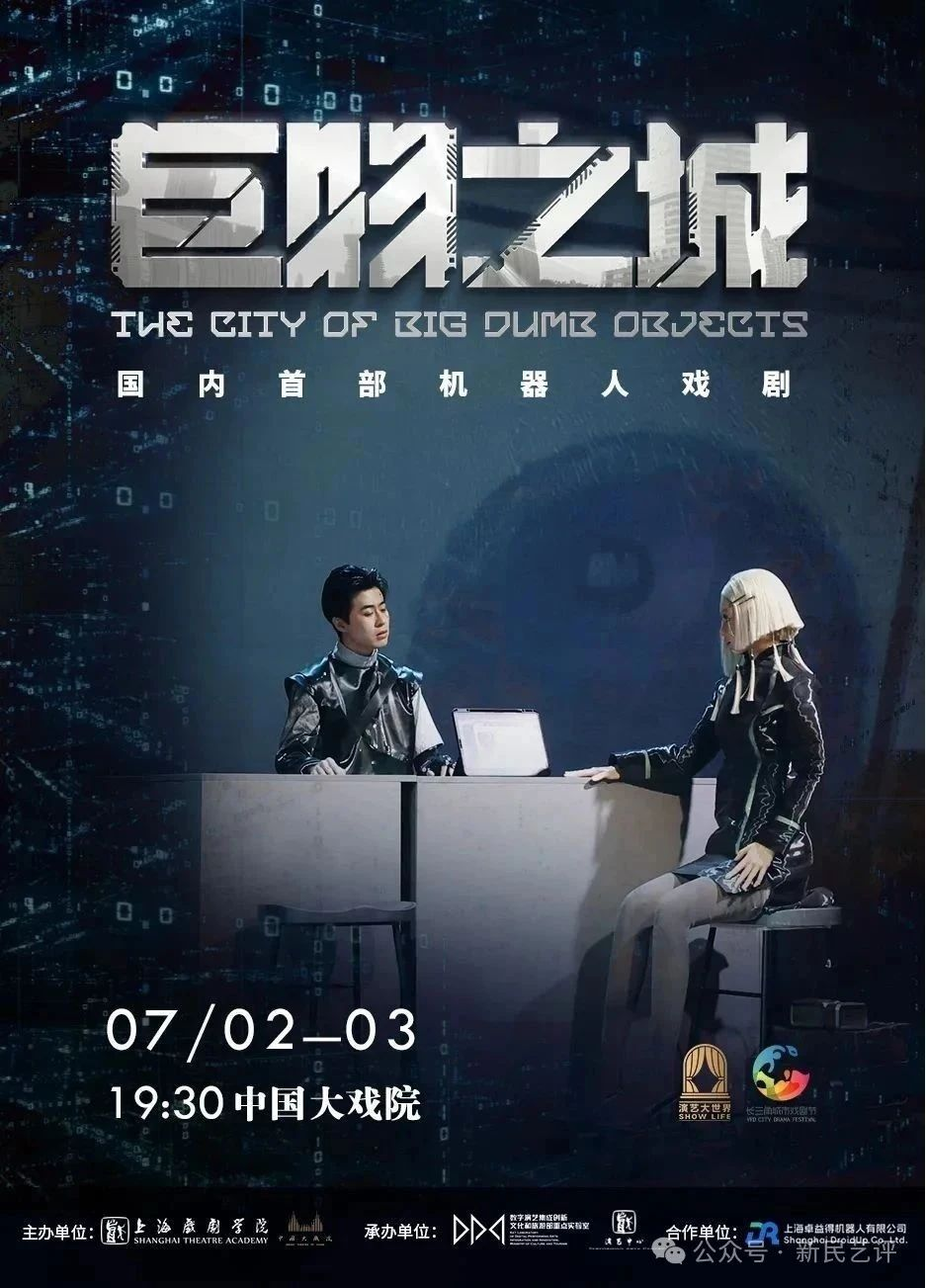

这是国内首部机器人戏剧《巨物之城》的演出现场。演员与机器人一同完成了80分钟的表演,谢幕后,台下观众涌上舞台,争相与“堂吉诃德”“麒麟臂”“岚”等机器人合影、问好。机器人——这个在日常生活中还颇为“遥远”的形象,第一次以情感表达者的身份,走近了普通观众。

对于不少第一次走进剧场看“机器人戏剧”的观众来说,这是一次“科技+戏剧”的新鲜组合。就像我们今天已经习惯了语音助手、自动驾驶、AI绘画,但仍不免发问:它们真的能“演戏”吗?

这个问题,《巨物之城》用一场完整的演出,给出了自己的回答。

一、机器人登台,不只是噱头

和很多“第一次”一样,从实验室到排练厅,再到剧院,《巨物之城》的每一步都走得不容易。五位机器人演员,每一个动作、每一句台词,都由后台近十位技术人员协同编程与遥控。“一个动作,半小时编程,设定完还要反复调试。”导演这样形容最初的工作状态。

在实际演出中,机器人并不完美。它们行动迟缓、动作僵硬,甚至常常“抢错词”“走错位”。但正因如此,这种“非人”的节奏与反应,在舞台上竟产生出一种独特的戏剧张力。

比如“堂吉诃德”,一个全向轮双臂机器人,它的设定是“拯救朋友”——在舞台上,它举起两只机械臂,缓缓抱住改造人主角“阿泰”。动作虽迟缓,但小心翼翼。那一刻,观众不再觉得它是冰冷机器,而是一个“有情感逻辑”的角色。

再比如“麒麟臂”打麻将、“岚”唱起电子歌谣,这些看似荒诞的桥段,其实都在提出一个核心问题:在高度技术化的未来,人类与机器之间,是否能够共享情感?

二、当机器人讲“情感”,我们在看什么?

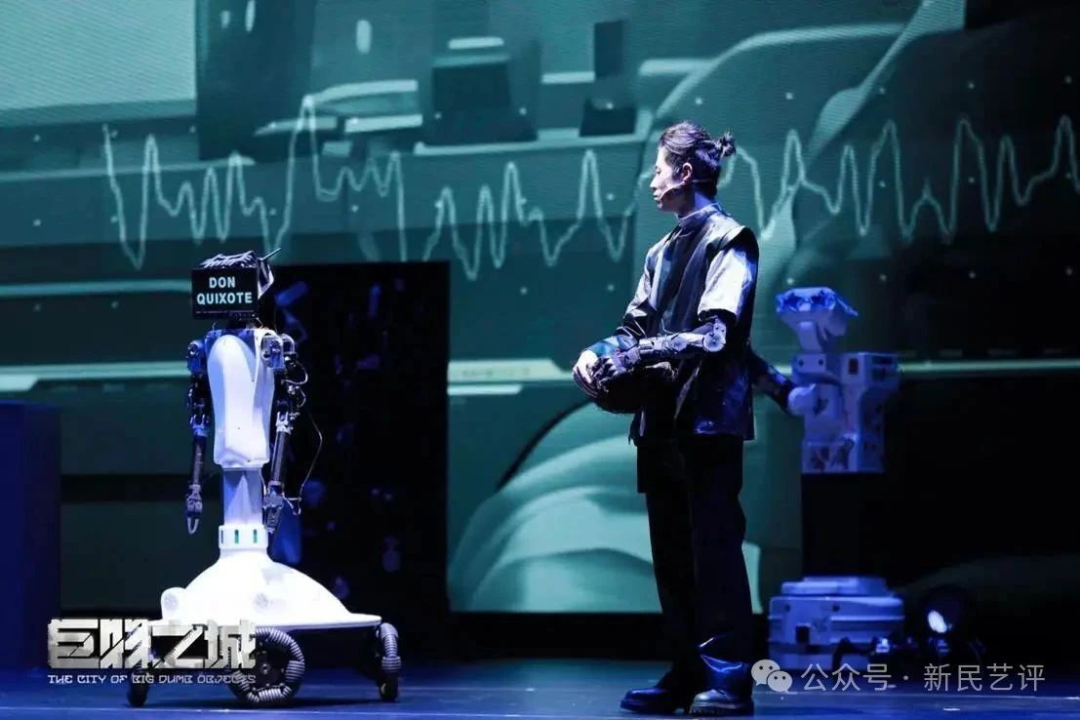

《巨物之城》的故事并不复杂。它讲述的是未来世界中,一个叫阿泰的改造人,通过758次记忆回溯实验,寻找母亲的情感印记。剧中的母亲,用脑机接口延续儿子的意识;机器人伙伴们,则协助他一步步拼接起爱的记忆。

这不是传统意义上的科幻戏剧。它没有炫目的光影冲击,也没有过度煽情的台词对白。它提出了一个真诚的问题:“科技能否承载情感?”

正如剧中那句台词所说:“即使世界充满齿轮与代码,我们依然懂得如何相爱。”我们始终相信一件事:剧场从不是科技炫技的展台,而是人类情感的容器。

三、从“破圈”到“立圈” 未来戏剧长什么样?

机器人戏剧不仅是一次科技与艺术融合的“新鲜尝试”,更是一场对剧场边界的主动探测。它打破的,不只是技术介入舞台的尺度,更是对艺术创作范式的传统认知。

在《巨物之城》中,台前是人机共演,幕后则由上海戏剧学院艺术科技与管理学院、数字演艺集成创新文旅部重点实验室的创作团队与上海理工大学机器智能研究院的工程师、程序员共同组成跨学科协作体系。这不仅是一种项目合作模式,更预示着一种新型的“剧场创作机制”的雏形。

未来,“元宇宙剧场”“机器人剧团”、AI主创也许都会走入常态,《巨物之城》不是一个完美的答案,却是一种有力的出发。它以自己的方式开启了一扇门:通往一个科艺融合、边界重塑的未来剧场。

四、让技术留有人性的温度

《巨物之城》的最大惊喜,是它带来了最朴素的“共鸣”——它吸引了许多孩子。他们在演出后踮起脚尖,轻轻抚摸机器人,认真问道:“她会伤心吗?” “她记得我吗?”这些问题,是小朋友在用他们的方式感知“技术中的人性”,让我们看见了戏剧真正的未来。

机器人戏剧也不应被困于小众实验室,它有能力走入更广阔的空间,在亲子教育、科普传播、文旅演艺中展现多元可能。我们此刻所做的,是为这条道路铺设第一块石板,让机器人真正“站上”舞台。

《巨物之城》只是一个起点。当我们在舞台上看见未来,也许未来会因此悄然改变。

本文来源于“新民艺评”公众号

上海文艺评论专项基金特约刊登